- ��Ƽ� :

- tanko 2023-8-22 8:50

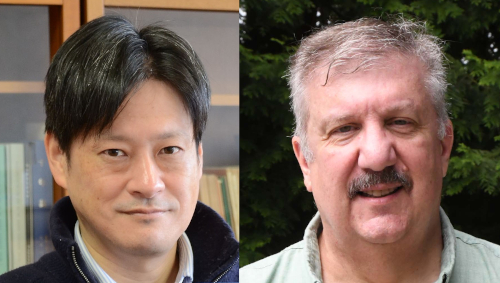

�̿��ᣲ������ǯ����������ɣ̣ä�ͭ�ϸ����Ϥ��̾廳�Ϥ���ޤä����Ȥ��Τ餻��ݥ��������Ǽ����줿�������ģ����

����γ��ʪ���ؤε���¸����ߡֹ�ݥ�˥����饤�����ʣɣ̣áˡ�Ͷ�ײ���ʤ��븦��Ԥ���ͭ�ϸ����Ϥ��̾廳�Ϥ����ꤷ�Ƥ��飲�����Ǵݣ���ǯ�Ȥʤ롣�����Ϲ��Ū�ʸ�����ߤμ¸����礭�ʴ��Ԥ���ޤä�����¾ʬ���Ԥ��������Ǥ�Ͷ�פ˿��Ťʸ�������Ƥ��ꡢ�������ϸ���̱�ϸ���Ԥ丩��Ͷ���Ȥ˵�����Ƥ��롣���¾��Ϳ�����з�Ȥʤä��λ����ʣ������ˤ������ɣ̣÷ײ�˴ؤ��Ƥϣ����䤬����Ͷ�¸������˷Ǥ���ȿ���ɡɤ������ܤ�ư����Ƚ���Ȥ��ʤ��桢Ͷ�״ط��Ԥϵ�������ٹ��褦����������

�ʻ���ľ�͡�

���ɣ̣ä��ϲ��˷��ߤ�����緿�μ¸����ߡ�����Ǥϳ�ǧ�Ǥ��ʤ���γ�Ҥΰ����Żҡפȡ����Żҡפ��®�˶ᤤ���֤˲�®���������ͤ�����¸���Ԥ���ʪ��������Ω���䵯���˴ؤ��븦���Ԥ���

����ݥץ��������ȤȤ��ƿ�ʤ��褦�ȡ���γ��ʪ���ؤθ���Ԥ餬�濴�ȤʤäƷײ衣����ԥ��롼�פϡ���ư�ƶ��ʤɤ�����ˤ������Ǥʴ��פ�������Ȥ��ơ��̾廳�Ϥȶ彣�������Կ����Ϥ˹ʤ�������ξ�ϰ���ϸ��ط��Ԥˤ������¥�ʤμ���Ȥߤϡ��䤬��Ͷ����Τ褦��������褷�ҡ��ȥ��åס��ʳ�Ū�ʸ��ڤˤ�äơ��̾廳�Ϥ˰��ܲ����줿��

�����θ��Ͷ�¸��˸���������Ȥߤ��ʹԡ����ʤϰո�����Ω���������ξ�ˤ����Ƥ⡢�ɣ̣ä�����Ϳ���ޤ�Ķ����Ū���������ʻ�����³���Ƥ��롣

�����������������ܤϸ��ߤޤǤˣɣ̣ü������������ɽ�����Ƥ��ʤ��������Ϥ⤢���ޤǿ���ɸ���Ԥ�����ΤȤ��������դ������Ѥ�äƤ��ʤ���

��¾ʬ��θ���Ԥ�����ܳؽѲ�Ĥ䡢ʸ���ʳؾʤ�ͭ���Բ�Ĥξ�Ǥϡ�ͽ����ץ��������Ȥοʤ������Ф����Ťʰո���������Ƥ��롣�ޤ����̾廳�϶�٤��ϸ���̱�ΰ�������⡢���ߤΰ�������Ͷ�׳�ư�κߤ������Ф��뵿�䤬�ФƤ��롣�Ҥɤ⤿����Ͷ�ױ�ư�˴�������褦�ʳ�ư���Ф��Ƥϡ�ȿ���ɽ�̱�����Ǥʤ�ͭ���Բ�Ĥ������Ƚ�������夬�ä���

��¾ʬ���Ԥ���λ�Ŧ�ˡ�����ɤΥ����Ū��¸�ߤȤ���Ͷ�ױ�ư�˷Ȥ�äƤ�����Ω��ؤ����ڸ��ͳ�Ĺ����ȿȯ����������˿����ǹԤä��ֱ��³����21������������dz����줿���ɣ̣ÿ�ʶ��IJ�ιֱ��Ǥ⡢�����Ƕ�γ�������Ԥ������Ͷ�פؤδ��������ϡ���ͭ���Բ�Ĥθ������פ����Τ�������

���֤ɤ��˷��ߤ��뤫�פȤ���Ω�����꤬���������ʬô�ʤɤ���������ľ���������װ��ˤʤäƤ���Ȥ��ơ�ͭ���Բ�Ĥ���������ֵ��ѳ�ȯ��Ω��������ڤ�Υ���פˤĤ��Ƥ⸷������Ƚ�������ܤ�Ͷ�פ��뤿��ˤ�äƤ������ȤʤΤˡ�Ω��������ڤ�Υ���ȤϤȤ�Ǥ�ʤ��פȸ쵤���

�������ؤ��˻ҳ������ֶ���Ū�ʹ��ۤ��ФƤ���Τˡ��ʤ��٤�Ƥ���Τ��פ��䤦�ȡ����ڳ�Ĺ�ϡ�ͭ���Բ�Ĥ�������Ȥ����ޤ�ˤ�Ҥɤ��ä��Τǡ��ޤ���Ȥ��줿�����ˤʤä������������ʴ��ʤɡ���������������������������Ƥ���ȳ�������Ԥ��ä��ȶä���롣��������夲�Ƥ����ʤ��Ȥ����ʤ��פ���������

- ��Ƽ� :

- tanko 2023-8-11 8:50

�̿����ϰ���ΤȤʤä��ɣ̣�Ͷ�׳�ư��Ÿ�����ʤ������ڸ��ͻ�

�����̣ɣ̣û��ȿ�ʥ�����ɽ��̳��븩Ω���Ĺ�����ڸ��ͻ����γ��ʪ���ءˤϣ�������������Į�ο��������ɥۥƥ�ǡ��̾廳�Ϥ�ͭ�ϸ����ϤȤ����¸����ߣɣ̣áʹ�ݥ�˥����饤�����ˤˤĤ��ƹֱ餷����Ͷ�פ˿��Ż������ˤ��߽Ф�ʸ���ʳؾʣɣ̣�ͭ���Բ�Ĥ������Ф��������ܤؤδ��Ԥ����������פ�ʰ����������ڻ�ϡ��ϸ��Ϥ��ä����������˸�����������ʤ�Ƥ���Ȥ����������С������ϱ��礷�Ƥ���롣�ϰ褬���ΤȤʤä���ư��ʤ�Ƥ��������פ��Ϥ�����

�ʻ���ľ�͡�

��Ʊ�����ϣ������������£���ǯ�������Ω�����̣ɣ̣ÿ�ʶ��IJ�������ȿ����ä������̣ɣ̣ý������פ�ȯŸ��ä����ɣ̣ü�������Ķ���������θ�Ƥ���Ƥ��롣��������Į��ޤ��긩��ܾ븩�̤Σ�����Į���ꡦ�ܾ�ξ������ص��ؤʤɣ������Τ������롣

��Ʊ���ϣɣ̣÷ײ踽��������Ȥ��ơ��������ΤȤʤäƤ��뼫���Τδط��Ԥ����ͤ����ʡ�����������ڻ�ϡ��ɣ̣äκǿ�ư���ˤĤ��Ƹ�ä���

�����ڻ�ϣɣ̣�Ͷ�ױ�ư�ηв���֤�ʤ��顢����ǯ��������դǤޤȤ��줿ʸ�ʾʣɣ̣�ͭ���Բ�Ĥ�������Ƥ���Ƚ�����ɣ̣åץ��ܡʽ����������ʳ��ؤΰܹԤϻ������ᢦ����θ��̤������Τˤ���褦���礭�ʿ�Ÿ�ϸ����ʤ������Ȥ�����ʬ�˴ؤ��Ƥϡ��ָ��¤�̵�뤹��Ƚ�ǡפȻ�Ŧ������

�����Τۤ������߾��˴ؤ��������ڤ�Υ��������ʬ��ε��ѳ�ȯ��ʤ��٤����Ȥ��������ˤϡ��֣ɣ̣�����Ͷ�פϡ���ȥץ��������ȤȤ����������յ������롣������̱�֡��ϰ衢�س��������Ϥ��ƣ���ǯ�ʾ�˵ڤֳ�ư��Ÿ�����Ƥ����פȶ�Ĵ���֣ɣ̣äΰյ��䤳��ޤǤι�ݿ�ʤηаޡ����Ӥ�̵�뤷����Τ��פ��������ˤ�����

���ְ�������Ͷ�פ˴��Ԥ��ƿʤ�Ƥ�����������Ԥ����⡢ͭ���Բ�Ĥ�������������å����ä����ƹ�ξ���ײ褫���ILC in Japan�٤�ʸ�����ʤ��ʤꡢ�ƹ�ؤη��ߤ⸡Ƥ���٤����Ȥε������Ԥ�줿�פ����ڻᡣ�ֺƤӥ����른��ѥ���������ۤ����ϰ褫�����ܤ�̤����ڤ�Ҥ餯�Ĥ��ǡ��Ѷ�Ū�˿�ʤ������פȶ�Ĵ������

��������Ǥϡ�Ʊ������̳��Ĺ����ʿ�������ɣ̣ÿ�ʶɥ����ǥ��͡���������Ʊ�����γ�ư������Ҳ𡣭�Σԣԥե�����ƥ�������ʿ���������ɣ̣ä�����ˤ����ޤ��Ť���˷��붦Ʊ����ˤĤ�����𤷤���

- ��Ƽ� :

- tanko 2023-7-30 8:40

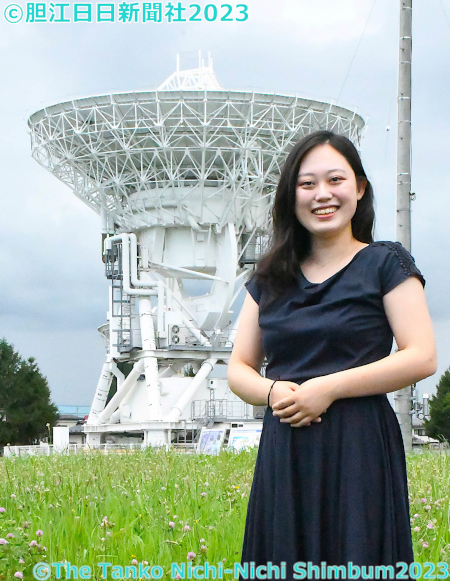

�ִܴ�����Ĺ�ʺ��ˡ�����ȥ�ڡ������ʱ���

���ϵ峰��Ū��̿�Τ�õ������ץ��������ȡ֣ӣţԣɡʥ����ˡפ����ؽ�ʬ��γ�����ۤ�������夬��Ϥ�Ƥ���Ȥ�������Ωŷʸ������֣̣£ɴ�¬����ִܴ�����Ĺ�ʣ����ˤ⡢�ӣţԣɤ˶�̣�ؿ���������͡�����������϶�˱�Τ���ʸ������ؼԤǡ��ƹ�ͤΥ���ȥ�ڡ������ʣ����ˤ��Ϣ��ʸ��ʣ��ȯɽ����ʤɡ�ʸ��ʬ����ӣţԣɤ����ܤ����ޤäƤ��롣

�ʻ���ľ�͡�

���ӣţԣɤ��ϵ峰��Ū��̿��õ����Search for Extra Terrestrial Intelligence�ˤ�ά�������Ʊ�����ޤ��Ϥ���ʾ��ʸ����ǽ�Ϥ���ä���Ū��̿�Τ�����Ȥ�������β�����餬ȯ���Ƥ������Ȥ��ϵ��Ǽ�����������¸�ߤ�̵ͭ��Τ�����ߡ�������ֱ����õ���פ���

���ֽܴ�Ĺ�ˤ��ȡ���������ǯ�����۷ϳ�������ȯ������ưʹߡ�����夬��Ϥ�Ƥ�������ʬ����ĤƤϱ���Ĥ���褦�ʰ��ݤ����ꡢ�֣ӣţԣɤ�ơ��ޤˤ��Ƥ���פȸ���������Τʤ顢�и����ܤ��������Ƥ����Ȥ����������������ߤǤϲʳ�Ū�ʥ��ץ�������ˡ�ˤ�äơ������˸��椬�ʤ���Ƥ��롣Ʊ��¬�꤬���Ѥ���ŷʸ������¬˾����ʣ֣ţң��ʥ٥�ˡˤǤ⡢�̾��ŷ�Τ�ȯ�������ȤȤϰۤʤ붯���ʿ����̵ͭ��Ĵ�٤Ƥ��롣

�����Σӣţԣɤ˴ؤ��븦���ʸ������ؤδ����������ܤ��Ƥ���Τ����ƥ���������쥢���������Ĺ�ʤɤ���Ǥ�����ȥ�ڡ������������������϶���ںߤ�����¼�Ҳ�椷����������ǯ�˱���������ϫ��ɽ����������ƹ��ʸ������ؼԡ����������֥饦����ԥåĥС������̾�����������Ҥ������롣�ȥ�ڡ�����Ἣ�Ȥ�̱¯�ظ���Τ��������⥱��Į����ں߷и������ꡢ���α��ƱĮ�ν������Τ�礤�뺧���Թ�ݸ�ή����δط��ԤȤ�Ƹ��롣

�����ߤϥ���ʽ�Ω��ؤΥե������ʸ�����ˤȤ��ơ�����ǯ�ۤ�������ӣţԣɴ�Ϣ�θ���˽�������ʸ�����������줿��������˥������뤬�礭������������Ǥɤ����������Ȥ��Ǥ���Τ�õ�äƤ��롣�֤⤷�����褫��Υ�å������������ä��Ȥ��������Ϥɤ���ư���٤��ʤΤ���ʸ������ؼԤȤ������˶�̣������פȸ�롣

���Dz���������褦�ʥե����å��������˿͡��ζ�̣����ޤꡢ̴�ȴ��Ԥ��Ĥ�ޤ��뤫�⤷��ʤ��������������դ��٤�����¿�����ȥ�ڡ������ϡ��ϵ峰��Ū��̿�Τ��Ѷ�Ū�˥�å�����������أͣţԣɡ�Messaging to Extra Terrestrial Intelligence�ˡ٤��������꤬����פȻ�Ŧ���롣

���ͣţԣɤˤĤ����ֽܴ�Ĺ�ϡ�����ʿ��Ū�ʹͤ�����äƤ���Τ�������ʾ�ι������Ѥ���äƤ���Τ�����ʬ����ʤ��פ����������ĤƤ��Τ褦�ʾ���ȯ�������줿�㤬���ꡢ������˴�˶�Ť��٤�����Ƚ���줿���Ȥ⤢�ä��Ȥ�����

�������ǤϻȤ��ӣţԣɤμ���Ȥߤ��Ф����ư����ߤ��롣�֣ӣţԣɤ���������С�����ˤȤäƺ�������̿�ˤʤ롣ŷʸ�ؤ����Ǥʤ����Ҳ�ؤ����ʤɤ�����ؽ�ʬ��쵤��������������������������ѥ��Ȥ��礭���������������Ʒ�ˤ�ʤ�����פ��ֽܴ�Ĺ���ֲ�����Ū��̿�Τ����Ĥ���ʤ��ä��顢�ϵ��¸�ߤ��������º����ΤǤ��ꡢ����κߤ����Ĥ�ľ������ˤ�ʤ�פ��ä��Ƥ��롣

- ��Ƽ� :

- tanko 2023-7-28 8:10

�̿���Ķ�����������ä�������̻�̱��ʬ����䤹������������ܲ쿿�춵���ʱ�����

���Ǥ��夲ͽ����ä��������֣Σ���ʣ��ӣͣɣΣšʥʥΡ����㥹�ߥ�ˡפ�Ÿ��������ǰ�������ֱ̹���Τۤɡ�����������Į�α�������ͷ�شۡʵ�ë����Ĺ�ˤdz����줿��ŷʸ�ظ��椫�����������٤���Ƽ掠���ӥ��ʤɤ˻��ޤǡ�Ķ�����������������Ѥ���������ޤ��ޤ�����������桢���ͤ�����Ȥ����ΰյ��Ⱥ����Ÿ���ʤɤˤĤ��Ʋ��⡣İ�ּԤ���ˤϹ�������⤪�ꡢǮ���˼��䤷�Ƥ�����

���ʥΡ����㥹�ߥ��ŷ�������濴���ι�¤�������ϵ巿������õ������Ū�Ȥ����֣ʣ��ӣͣɣΣťץ��������ȡפε��Ѹ��ڱ����Ȥ��ơ��Ǥ��夲����ͽ����ä������������Ǥ��夲�˷Ȥ��ط���ξ����¤ʤɤ��ƶ��������������Ω�Ĥ��ȤϤ��ʤ�ʤ��ä����ץ��������Ȥμ��ι���Ķ�����������γؽ��Ѥˤ�Ʊ�ۤ˴�£���줿��

���ֱ��Ǥϡ���Ⱦ�˹�Ωŷʸ��Ʊ�ץ���������Ĺ�ζ���ľ�����������ץ��������Ȥγ��פ����ŷʸ�ؤδ����μ�����⡣��ŷ�Τΰ��֤�¬��Ȥ���ñ��ʤ��ȤǤϤ��뤬���оݤ���������Τ���������ŷ�������濴��ŷ�Τε�Υ����֤����Τ�¬�̤���Τϡ����������������ˤ���ͤ�ȱ���ӣ��ܤ��⤵��˺٤��礭����褦�ʤ�Ρפ�����������

����Ⱦ����������ر�����ܲ쿿�춵����������ʬ��λ����ǿ������ι�¤�ʤɤ�ʬ����䤹��������������ܲ춵���ϡ�����Υ٥���㡼��Ȥ���Ω�ִ��̹������˿�ʤ��Ƥ���������Ǥ��夲�ץ��������Ȥ˶��ϡ���������ǯ�ˤ��Ǥ��夲��ͽ��Ȥ���������ιֱ��ˤ�Ʊ�������̤���դ�����

�������ܤ��緿�������Ǥ��夲��ϩ����ʤ�Ǥ��������Ť��Ȥ�����������Ȥ������롣���줫��ϽŤ�����������ʲ���Ķ���������λ�����פ���ܲ춵�������ܿͤ������������˼������礭������ޤäƤ�����֤ˡ����ܥХ��ͤ��ơ����ޤ��ޤ������Τ��뿩������졢�����ܤޤǰռ�����Τ����դȤ��Ƥ��롣Ķ���������Ϥޤ�������Ȣ�褦�ʤ�Τǡ������˾���Ǥ���פȸ�꤫������

���������ϡ��ʥΡ����㥹�ߥ�Τ褦�ˡ���ݾ����������Ǥ��夲��Ϳ����ƶ��ʤɤ˴ؤ���Ԥ�����⡣Ķ�������������IJ�ǽ���������Ƥ�����

- ��Ƽ� :

- tanko 2023-7-21 19:50

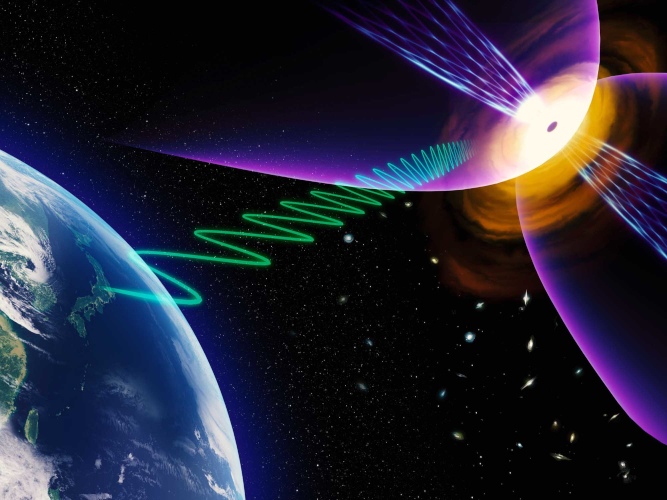

������£Ȥ���ȯ�������������ȡ��Ф������ˤΥ������(C)��Ωŷʸ��

����Ωŷʸ������֣̣£ɴ�¬����ִܴ�����Ĺ�ˤǸ����ư���Ƥ�����������ر����طϸ������β�����ǯ����¼���ûҤ���ʣ����ˡ�����߽�����ݸ��������ϡ�����֥�å��ۡ���ʣ£ȡˤ�����Ĺ����������븦�����̤�ȯɽ����������������Į��Ʊ��¬�꤬���Ѥ���ŷʸ������¬˾����ʣ֣ţң��ˤ���ѡ�Ʊ��¬���ͽ���︺����αƶ��Ǹ��椬�ܺä�������ˤ�ľ�̤�������̵������ʸ��ȯɽ�Ǥ�������¼����ϡ֣֣ţң�¸³����Ʊ�ư���Ƥ��줿�ϰ�γ������Ǯ�դ����ä��������פȴ��դ��Ƥ��롣

�ʻ���ľ�͡�

�����������Ϲ�¼������ֽܴ�Ĺ�����¹���Ʊ��¬�������ǹ���������������ʼ����縩��������ԡˡ�����������Ծ���¼����ˡ��г��ʲ��츩�г��ԡˤˤ���֣ţң����ɤ�Ϣư�������ֶ����������ե����ȣ��פȸƤФ�����ζ�ϣ�������¬������

��������ζ�Ϥ��ϵ夫���ƣ�.������ǯ�ʣ���ǯ����.��������ˡ��ƣ�������ǯ���ʤ��˰��֤��롣���줾��ζ�Ϥˤϡ�����Ĺ�������£Ȥ�¸�ߤ��롣

���£Ȥ���Ĺ�����Ǥϥ�������꤬ɬ�ס���¼�����ϡ��£��նᤫ��ФƤ�����������ȡʿ�ư�������������ФäƤ������ȡˤ�ⴶ�٤Ǵ�¬���뤳�Ȥǡ�˭�٤ʥ�����¸�ߤ��ǧ���褦�Ȥ�����

���������������¸���ǯ�Ƥ����ˣ֣ţң���Ƴ�����줿���������ֹ֡��Ӱ衦���ȼ��������ƥ�פ����ѡ����Ȥιⴶ�ٸ��Ф���������˭�٤ʥ������£ȼ��դ�¸�ߤ��뤳�Ȥ��դ���ǡ���������줿���������̤��ƹ��ŷ��ʪ���������إ����ȥ��ե������롦���㡼�ʥ�٤˷Ǻܤ��줿��

���������������¸���ǯ�Ƥ����ˣ֣ţң���Ƴ�����줿���������ֹ֡��Ӱ衦���ȼ��������ƥ�פ����ѡ����Ȥιⴶ�ٸ��Ф���������˭�٤ʥ������£ȼ��դ�¸�ߤ��뤳�Ȥ��դ���ǡ���������줿���������̤��ƹ��ŷ��ʪ���������إ����ȥ��ե������롦���㡼�ʥ�٤˷Ǻܤ��줿�������ͻԽпȤι�¼����ϡ���ǯ������Ʊ��¬�꤬��������˵サ������ǯ�˵�����Ʊ��¬���ͽ���︺����ˤ�äơ�����θ��椬�ܺä��������ľ�̤������֣֣ţң����ɤ�ư���Ƥʤ��ȤǤ��ʤ����档ͽ���︺�ǣ��ɤ���ư���Ƥⲿ�ˤ�ʤ�ʤ��ä����ϰ�γ����֣ţң�¸³�Τ����ư���Ƥ��줿Ǯ�դ����äơ��������ʸȯɽ���Ǥ����פȸ�롣

������ԤȰ��̻�̱����ή���륵�������ե��γ�ư�⤷�Ƥ��ꡢ�������̤�����δ�¬�꤬�̤������ʤɤ������Ƥ��롣�ֺ���θ����ˡ�ϡ�����Ū�ˤ����Ū�ʤ�Ρ������¾��θ���ԤȤ⥳��ܤ��ƣ£Ȥι�¤������ʤ���פ��ä��Ƥ��롣

�̿���£ȵ���Ĺ��������ˤĤʤ��븦�����̤�ȯɽ������¼���ûҤ������ϣ֣ţң���¬�֤�������ľ�£���������˾���

- ��Ƽ� :

- tanko 2023-7-17 19:10

�̿��ᱧ��عԤ����Ȥ����ʤ�ʤ��ä��������֥ʥΡ����㥹�ߥ�פμµ���į���Ҥɤ⤿��

���������ˤ�륯��ߥ�Ⱦ�翯���ʤɤ��ƶ������Ǥ��夲����ǰ�������ܽ�ΰ���ŷʸ��¬�����֣Σ���ʣ��ӣͣɣΣšʥʥΡ����㥹�ߥ�ˡפμµ��ʥե饤�ȥ�ǥ�ˤ�������������Į�α�������ͷ�شۡʵ�ë����Ĺ�ˤ�Ÿ����������Ƥ��롣Ʊ�ۤϡ�ŷ�Τε�Υ����֤�Ĵ�٤����ŷʸ�ؤδ����μ������������Ѥ����뵻�Ѥ�ؤ٤붵��Ȥ��Ƴ��ѡ���������ޤǰ��̸�������ȤȤ�ˡ���������ˤ�ͭ���Ԥ������ֱ̹���ͽ�ꤷ�Ƥ��롣

�ʻ���ľ�͡�

���ʥΡ����㥹�ߥ�ϣ������������Ω���ΤǽŤ��ϣ�����硣Ķ������������ʬ�व�졢����������ʿ��������ǯ�˴���������

���֣ʣ��ӣͣɣΣšפϰ���ŷʸ��¬�ײ�ΰ��Τǡ���Ωŷʸ��ʣ��ӣͣɣΣťץ��������Ȥ��濴�Ȥʤ��ʡ������αƶ�������ˤ����ֳ������Ѥ��������¬����Τ���ħ����Ķ�����ʥʥΡ����㥹�ߥ�ˡ������ʥ��⡼�롦���㥹�ߥ�ˡ��淿�ʥ��㥹�ߥ�ˤΣ�����缡��ȯ��ŷ�������濴���ι�¤��������̿��������ϵ巿������õ�����ܻؤ���

���ʥΡ����㥹�ߥ�ϡ����Ѹ�����Ū�Ǻǽ����¤���֥饸�����ܤȥ����饤�����ܤ��л륢�륫�顦�����������ڡ����ҡʣ��ӣáˤˤ�äơ���������ǯ���Ǥ��夲����ͽ����ä���

���Ȥ��������֥饸�����ǿʤ�Ƥ��������å�ȯ�;���ߤ�ͽ�����������Ǥ��夲�ϱ���ˡ�������᱿��³������������ǯ�˻Ϥޤä��������Υ���ߥ�Ⱦ�翯�����ƶ����������饤�ʤǼ»ܤ��Ƥ��������åȻ����ߤ��ɤ����ޤ줿����������ǯ�ˤϣ��ӣüҤ��ݻ����������Τ�������ʤߡ��Ǥ��夲����ǰ���뤳�Ȥˤʤä���

��Ʊ�ץ��������Ȥϡ��ʥΡ����㥹�ߥ�������Υ��ϥ���֥��⡼�롦���㥹�ߥ�פγ�ȯ��ȿ�ǡ������åȡ֥��ץ�����פ�ǯ�٤��Ǥ��夲���ܻؤ���

�����㥹�ߥ�ײ�ϡ�Ʊŷʸ������֣̣£ɴ�¬��Ȥ�ؤ�꤬�������ʥΡ����㥹�ߥ�ͽ���̤��Ǥ��夬�äƤ���С�Ʊ��¬��θ���������˾����Ǵ�¬�ǡ������������Ϥ����ä���

��Ʊ��¬�꤬���Ѥ���ŷʸ������¬˾����ʣ֣ţң��ˤ⡢����ŷʸ�ؤ�٤�����פʴ�¬���֡�ͷ�شۤǤϡ��������λ��Ȥߤ����ŷʸ�ؤδ����μ�����ۼԤ�ʬ����䤹���Ҳ�Ǥ���褦���������Ƥι��פ佼�¤��ؤ��ͤ�����

����������売��Ⱦ����ϡ���Ωŷʸ��ʣ��ӣͣɣΣťץ���������Ĺ�ζ���ľ����������������ر����طϸ���ʤ���ܲ쿿�춵���ˤ�����ֱ̹�Ť��롣İ�֤ˤ�ͷ�ش�����������ͣ������ߡ���������������ߡˤ�ɬ�ס�

���䤤��碌��Ʊ�ۡ����ã����������������������������˵ٴۡˤء�

- ��Ƽ� :

- tanko 2023-6-7 12:10

�̿������̣ɣ̣ÿ�ʶ��IJ�����˹�碌�ƹֱ餷�������ؤβ������������ʺ��ˤ�����Ϳζ���

����γ�Ҽ¸����ߡ���ݥ�˥����饤�����ʣɣ̣áˤ�����Ͷ�¸����ܻؤ��Ƥ��븦����ȿ��֣ɣ̣å���ѥ����ɽ������ͿΡ������ض����ȡ�ʸ���ʳؾʤΣɣ̣�ͭ���Բ�İѰ���̳�����������Ʊ��ض����ϣ������������ǹֱ餷�����ɣ̣÷ײ�ΰյ��餿��ƥ��ԡ��뤹��������褷���ưפǤϤʤ�����Ƨ������ֶܴ��Ĥ˿ʤ�ɬ�פ��������䡢�Ҳ���̱���Ф��뿮����ۤ���������Ĥ��Ȥ����ڤ��Ȼ�Ŧ�������ʻ���ľ�͡�

�����̣ɣ̣ÿ�ʶ��IJ�ʶ�Ʊ��ɽ��������ˡ����������Ĺ�����Ҽ�Ϻ�����̷к�Ϣ����Ĺ������˹�碌�Ƴ��š�ξ�����ˤ��ֱ�����̤ǡ��ɣ̣÷ײ�κǿ�ư����Ͷ�׳�ư��ʤ���Ǥ�α�����ʤɤˤĤ���������

�����涵���ϡ֣ɣ̣äϱ����������ͻҤ�Ƹ����뤬���褯�ز������Ω�ĤΤ��٤ȸ����롣���òʳؤϼҲ���פΰ�����ô�äƤ��ꡢ�������Ф�����϶ˤ���礭���פȥ��ԡ��뤷����

������ˡ����������Ϥ��Ʒ��ߤ���Ȥ���ʷ�ϵ������������ɤ��������뤫���������줬�Ǥ��ƽ������ֶܴ��Ĥ�����롣���ϡ����ܤηײ���٤Ȼפ��Ƥ��ꡢ�褷�ƴ�ñ�ʤ��ȤǤϤʤ��פȻ�Ŧ��

�����ξ�ǡ֣ɣ̣äϰ��ֵ���Ū�˰¤����Ķ���ͥ�����¸����֡����ޤǿ�ʤ��Ƥ������ܤˤϥ��ɥХ�ơ�����ͥ�����ˤ����ꡢ��⼫������äƤ���פȽҤ٤���

����ǯ��Ʊ���IJ��Ťιֱ������Ť������������ϡ�����ʳإץ��������Ȥο�ʤˤϡ�Ʃ�����γ��ݤȥ��ߥ�˥���������ʬ�˿ޤ뤳�Ȥ����ڤǤ���ȡ����餿����ʤ�����

�����������ϡָ���Ԥ����Ǥʤ���������礷�Ƥ��볧����ˤ⡢�Ҳ���̱���Ф�����Ǥ������פȼ�ĥ��

���ֲʳص��Ѥ��Ф�����Ԥ����٤ˤʤ�ȡ���ʥԡ���������������³Ū�ʳ�ư���Ǥ��ʤ��ʤ��������Ϥ��Ǥ��롣����Ȥߤ��ʤ��٤������ȡ����ä��ԤĤ٤����������뤳�Ȥ�ǧ������̵���Τʤ��褦�����ˤ�Ƥۤ����פ���������

�����������Ϥޤ����֤��Ȥ��������Ǥ��äƤ������ץ�ˤ����Ҥ����ͤ���碌�����ä��뤳�Ȥǡ����괶�����ޤ�롣�������Τʤ����������פ��פȤ��ä�����

Ͷ�¸��ط��ʸ��������̣ɣ̣ÿ�ʶ���

�ɣ̣�Ͷ�¸��˸��������ʸ�ʤɤ�������ʼԤ���

�����̣ɣ̣ÿ�ʶ��IJ������ϣ������������Υۥƥ�dz����졢��긩�������̾廳�Ϥ�ͭ�ϸ����ϤȤʤäƤ�����γ�Ҽ¸����ߡ��ɣ̣�Ͷ�¸��˸��������ʸ�������

��Ʊ���IJ�Ϸ��ʸ�ǡ��������ܤ��Ф������Ʋ����ܴ֤ι�ݶ��Ĥ��ܳʲ����¸����֤ι�ݶ�Ʊ��ȯ����ؤ�ͽ�����֡�������Ƥ��롣

���������Ĥǡ����Ҽ�Ϻ��Ʊ��ɽ�ϡֹ��Ū��ư����Ƨ�ޤ��ʤ��鶨�IJ�����ʹ��Ρˣɣ̣õ�Ϣ��������ȿ���ʸ�ʾʤʤɤ�Ϣ�Ȥ���Ͷ�פ˸���������Ȥߤ����Ƥ����פȥ��ԡ��뤷����

- ��Ƽ� :

- tanko 2023-6-5 12:20

�̿���֥֥�å��ۡ���ޥɥ졼�̡פʤɤԡ��뤹�������������̤���

����������βۻ�Ź�ʤɤ���ʤ��Ƥ���֥������奦���֥�å��ۡ��롦�ץ��������ȡס��ץ��������Ȥ˻��á���Ʊ����ۻ�Ź�����Ź�ʤɤˤ�륤�٥�ȡ��裲������֥�å��ۡ��뤪�ۻҥե����ƥ��Х�פ�������������Į�Τߤ�����Ѹ�ʪ�������ʣڥץ饶���ƥ륤�ˤdz����줿���ץ��������ȳ��Ϥ��飴ǯ���֥�å��ۡ���ʣ£ȡˤˤ��䤫�ä����ʤ��������������Ƥ���ۤ����ϸ�����Ź�˲ä��ʤ��ؤ������äƤ��롣

��Ʊ�ץ��������Ȥϡ���Ωŷʸ������֣̣£ɴ�¬����ִܴ�����Ĺ�ˤθ���Ԥ�ˤ��£Ȼ��������ä����˥������ȡ�ŷʸ�ؤθ������̤�ۻҤ�����夲��Ȥ�����ˡ����ʻ�ߤǡ������ۻ��ȹ�ʹⶶ��δ�ȹ�Ĺ�ˤ��濴�Ȥʤ��ʤ��Ƥ��롣�£ȤȤ������̥ơ��ޤβ����ȹ����Ź�����ꥸ�ʥ�βۻҤ�ȯ�����䤷�Ƥ��롣

���ץ��������Ȥ�����夬���ޤ뤿�ᡢ��긩�ۻҹ����ȹ�ʵ���������Ĺ�ˤα��������ȿ����ۻ��ȹ�Ϻ�ǯ������Ʊ�ե����ƥ��Х�š��繥ɾ�����ƣ����ܤ��褷���Ȥ����������ꣵŹ��¿������Ź�ޤ���Ź������

����Ź�Ȥ⡢���������־��ʤȰ��ˣ£Ȥ�������ۻҤ����ʪ�����䤷������ëƲ��潤���¤���Ȥ����Τ�����Ʋ�ʵ�������ɽ������ˤǤϡ�����Υե����˹�碌�����ʡ֤������֥�å���潡פ�ȯ�䡣���Ϲ�ŵ������ϡֺ�����Ǥ�����������Τ褦�ˤ����ΤǴŶ줵����ħ�פȥ��ԡ��뤹�롣

���ۻ�Ź��ѥ�˼������Ź�˸ꡢ��Ω�������ȹ�ʿ���칻Ĺ�����̣������͡ˤο��ʲʳزʤ��Ź����ǯ�����ͤ�ô����͡�餬������ʴ���Ǻ�ˤ����֥֥�å��ۡ���ޥɥ졼�̡פʤɤ��¤٤����֤���ʴ�ˤ�äƹ��äݤ���ɽ���Ǥ����֥�å��ۡ���Υ͡��ߥ����ƤƤߤ��פ�Ʊ�ʤ���������Ҷ�͡���������롣

�����Ǥϡ��£Ȥˤ��䤫�ä�¿��¿�ͤʾ��ʡ��������������ۻ��ȹ�ιⶶ�ȹ�Ĺ�ϡֺ��ޤǤ��ȹ��ư�Ͼ������ή���ä������֥�å��ۡ���Ȥ�����ĤΥ��ץȤä����ˡ��ޤ����ˤ��Ƥ������Ȥ����������ФƤ��Ƥ���פȴ��Ǥ�����

- ��Ƽ� :

- tanko 2023-5-30 12:20

�̿����ʿ��ʪ��٤β�����襤���ˤ������ʡ�Ȭ��٤���Ϫ�������������

���裴������ض����������������Į�ο��������ɥۥƥ�dz����줿�������ϰ���ض�ʸ���ϡ��������ٴ�¬��ʸ�����Ωŷʸ������֣̣£ɴ�¬��ˤν����Ĺ����¼����Τ���ڤ˿��Ϥ����в�⤢�뤬����ǯ�ϼ㤤����ع����餺���������ΤˤȤäƹ��������Ǻ�ߤȤ��������������ʤαƶ��ˤ�룳ǯϢ³��ߤ�ФƤκƳ�������ˤϲ���ѹ���;���ʤ��������dz��Ť�����ǯ�֤�������¼��Τ����դ�����ʸ������䤹�ޤ��ȡ����üԤ������������ηθŤ����̤�¸ʬ��ȯ�����Ƥ�����

������������ʴ���ή�ˡ�������¿��ʴ�¿ή�ˡ��������Ʊ�ˡ����������������ή�ˤΣ�ή�ɣ����Τǹ��������ǽ��Ϣ������š��Էݽ�ʸ������礷����

��ǽ�Ǥϼ����֥��ơפȤ��������Ƥ��˱餸��ͤ����Υ��롼�פ�֥������פȸƤ�Ǥ��롣����dz�ư���룴���Τϡ�������⥷������ή�ɡ����Τ�������������ϡ���¼��Τ����ߤ������Τ���

�����ٴ�¬�����ˤˤĤ���Ĵ�٤Ƥ����Ω�ʳ���ʪ�ۤ��Ͼ칬�ɸ�����ˤ��ȡ�¿��̣����¼��ΤϿ����ϰ�Ǥ��ض���ڤˤ����Ȥߡ���������ǯ����Ⱦ�˶�������裱����ܻʡ��Ļ�μƻ��ȶ���Ʊ������ߤ����Ȥ�����¾�����������ʸ����Ѿ����Ƥ��Ƥ��뤬���㤤����ؤο�Ʃ�������С��ι�����������

��Ʊ������ǯ���������Į�θ�ƣ�쵭ǰ��̱�ۤdz��Ť��Ƥ��뤬��Ʊ��̱�ۤ�Ϸ�ಽ�ˤ�������������Ǻ�ǯ��������̵ٴۡ�����Ʊ�ۥƥ���Ѥ��Ƴ��Ť�����

���������ϣ������ܤ���Ϫ���б�Ԥ�����ä�Ĵ�Ҥ�ϯ�����ؤ��夲���������������������������ʣ����ˡṾ�ɰ����ϡ֣�������ǯ�˻Ϥޤä���㤤�ͤβ������ʤ��ʤ��ʤ������ض�ʸ���βФ�ä��ʤ��褦��ĥ�äƤ��������פ��ä��Ƥ�����

�ʻ���ľ�͡�

- ��Ƽ� :

- tanko 2023-5-22 17:20

�̿����УӺ�˦��ȯ�ǥΡ��٥�ޤ���ޤ������濭������綵���ϣ��������Ⱦ�Ǵ����ʣʣҿ������ɱ��ն��

���裷��Ʊ��������ޥ饽��ϣ�����������깾������ٽ��ȯ�����Ȥ��륳�����ǹԤ�줿�����������ʥ����륹�Ҥ�����夭����ǯ�֤�˥ե�ޥ饽��ʣ���������������ˤ�Ƴ��������ܡ��ף�������˹��⳰���飳�������ͤ��о줷����Ƥα���ϩ��ȴ������

���¹Ѱ���ʲ�Ĺ��������Ĺ�ˤ���Ť���Ʊ�ޥ饽��ϡ������ʲҤǣ������������£���ǯ�٤��飲ǯ³������ߡ���ǯ�٤ϻ��üԤ����̣����˸¤ꡢ��������졼���Τ߹Ԥä���

���ּ�ʬ�˾�ǹ�Σң����̱�˾�ǹ�Σƣ���פ����դˡ��ե�ˣ��������͡���������ˣ��������͡���²�ڥ�����⤢�룲����ˣ������ͤ��о줷����

�������ˡ��Ǥϡ�������������̳�������Ĺ���֤褦���������Ԥء��������ĥ�äơפȷ��塣��������Ⱦ�ι�ˤ�ȤȤ�ˡ��ե�ޥ饽����Ƥ˥������Ȥ�����

����ŷ�ǵ������夬���桢���ʡ��ϼ��ʵ�Ͽ�ι��������ä��ꡢ¾�λ��üԤȿ��Ӥ�ꤷ�ʤ����Ӥ���Ϫ���͵�����饯������ʱ�������ʡ����ƻ��ʨ��������

�����ΦϢ������ΦϢ�θ�ǧ�������Ǥ⤢��ե�ϡ���������ǯ���裲������³��ͥ������������������ʣ����ˡ�����ԡ������������������졼����ˡ�ñ�����Ȥʤä�����������β���������Τ������Ǵ�ĥ�줿������˭���ʥ������DZ����Ԥ����ʤǤ����פȴ�����

��������ν��Ҿ������������������Ω������쾮��ǯ���դҤʲ֤���ʣ����ˤϡ־�����줿����ɡ����̤ˤʤ줿�ΤǤ��줷���פȾд������

������������ʿ��������ǯ�˥Ρ��٥��������ؾޤ���ޤ������濭������綵����ե�ǽо졣�����塢��į����ɤ��������餷����������������������˱��礷�Ƥ������������Ƥ��ʥޥ饽��Ǥ����פȸ�äƤ�����

����������ǯ�������긢�⥹���������ҥޥ饽��Ƽ����ꥹ�Ȥǣ����Ϣ³���ؽо��ʡ�β���Ҥ������ȥ��ʡ���̳�ᡢ���̤Υ��ʡ��ȸ�ή��������пȤǣ�������ǯ����ޥ饽��ͥ�����������椵������Х�������ô�������ʡ��˥���������ä���

�ʼ������͡�