- 投稿者 :

- tanko 2020-1-6 15:00

素粒子実験施設「国際リニアコライダー(ILC)」の誘致機運向上を図るシンポジウムが、2月8日午後3時半から東京都文京区の東京大学伊藤謝恩ホールで開かれる。ILCで実施される実験と密接に関係する「ヒッグス粒子」の存在を予言したイギリスの理論物理学者ピーター・ヒッグス氏による中継講演も行われる予定だ。

高エネルギー加速器研究機構やリニアコライダー・コラボレーション(LCC)、先端加速器科学技術推進協議会、東北ILC推進協議会などが共催。ヒッグス氏ら国内外の研究者の講演やパネルディスカッションを通じて、ILC計画の重要性と日本に誘致する意義を国民や政府に発信する狙いがある。

ヒッグス氏は1964年、全ての物質に質量(重さ)をもたらす「ヒッグス粒子」の存在を理論的に予言。2012年に、欧州合同原子核研究機関(CERN)の地下実験施設「大型ハドロン衝突型加速器」でヒッグス粒子が発見され、理論の正当性が証明された。ヒッグス氏ら理論提唱に関わった研究者は翌年、ノーベル物理学賞を受賞している。

シンポジウムでは、CERNからの中継でヒッグス氏が講演。ヒッグス粒子のメカニズムのほか、ILCで進めようとするヒッグス粒子の詳細測定についても触れるとみられる。

ヒッグス氏の講演の前段では、素粒子物理学の今後を探るパネルディスカッションを実施。2008年ノーベル物理学賞受賞者の小林誠氏と益川敏英氏、ILC計画を推進している早稲田大学教授の駒宮幸男氏、LCC副責任者の村山斉氏が意見を交わす。益川氏はビデオメッセージでの出演となる。

専用ウェブサイト( https://ilc-symposium.jp/ )で聴講者の申し込みを受け付けているが、事務局の年末年始休業の関係で今月は10日から受理を再開する。入場無料で対象は中学生以上。定員は450人、先着順となる。本県など全国3カ所に中継会場を設ける予定だが、招待制のため一般の事前申し込みはないという。問い合わせは、ウェブサイト内を通じて受け付ける。

高エネルギー加速器研究機構やリニアコライダー・コラボレーション(LCC)、先端加速器科学技術推進協議会、東北ILC推進協議会などが共催。ヒッグス氏ら国内外の研究者の講演やパネルディスカッションを通じて、ILC計画の重要性と日本に誘致する意義を国民や政府に発信する狙いがある。

ヒッグス氏は1964年、全ての物質に質量(重さ)をもたらす「ヒッグス粒子」の存在を理論的に予言。2012年に、欧州合同原子核研究機関(CERN)の地下実験施設「大型ハドロン衝突型加速器」でヒッグス粒子が発見され、理論の正当性が証明された。ヒッグス氏ら理論提唱に関わった研究者は翌年、ノーベル物理学賞を受賞している。

シンポジウムでは、CERNからの中継でヒッグス氏が講演。ヒッグス粒子のメカニズムのほか、ILCで進めようとするヒッグス粒子の詳細測定についても触れるとみられる。

ヒッグス氏の講演の前段では、素粒子物理学の今後を探るパネルディスカッションを実施。2008年ノーベル物理学賞受賞者の小林誠氏と益川敏英氏、ILC計画を推進している早稲田大学教授の駒宮幸男氏、LCC副責任者の村山斉氏が意見を交わす。益川氏はビデオメッセージでの出演となる。

専用ウェブサイト( https://ilc-symposium.jp/ )で聴講者の申し込みを受け付けているが、事務局の年末年始休業の関係で今月は10日から受理を再開する。入場無料で対象は中学生以上。定員は450人、先着順となる。本県など全国3カ所に中継会場を設ける予定だが、招待制のため一般の事前申し込みはないという。問い合わせは、ウェブサイト内を通じて受け付ける。

- 投稿者 :

- tanko 2020-1-5 13:10

写真=酒井栄さんが撮影したボリソフ彗星。目印の白い縦線と横線を延長していき交差した部分に、ぼんやりと見える

太陽系の外から飛来した彗星「ボリソフ彗星」の撮影に、NPO法人イーハトーブ宇宙実践センター理事の酒井栄さん(66)=奥州市水沢東大通り=が成功した。太陽系の外で誕生したとみられる同彗星は、再び太陽系の外へと旅立っていく。

2018年12月に、クリミアのアマチュア天文家ゲナディ・ボリソフ氏が発見した「恒星間天体(恒星などの天体に重力的に束縛されず、銀河系内を公転している天体)」の一つ。太陽の重力に束縛されない軌道を移動している彗星で、太陽に近づいた後は、再び太陽系の外へ飛び出し、二度と戻ってこない。現在確認されている恒星間天体はボリソフ彗星と、2017年10月に発見された小惑星「オウムアムア」の二つだけ。

ボリソフ彗星は、日本時間の昨年12月8日深夜に太陽に最接近した。ただ、最接近時の太陽までの距離は約3億kmで、火星の公転軌道よりも外側。地球には同28日に最接近しているが、やはり距離は約3億kmも離れた場所だ。現在は太陽や地球から離れ、太陽系の外へと向かっている。

- 投稿者 :

- tanko 2020-1-1 6:30

写真=一関市大東町大原のILC建設候補地を眺める家泰弘氏。後方に見える壁面には、誘致実現を願うスローガンなどが記されている

国際リニアコライダー(ILC)誘致の行方を左右する日本学術会議(山極寿一会長)の「マスタープラン2020」が、今月中にも策定される見通しにある。昨年出されたILCに関する政府見解について、「関心表明」と受け止める向きがあるものの、実現への道程は縮まっているのだろうか。学術会議で、ILCに関する検討委員会委員長を務めた家泰弘氏(68)=日本学術振興会理事=へのインタビューを通じて、実現を阻む「問題点」を整理する。

(児玉直人)

家氏は昨年末、奥州、一関両市を訪問した。現計画について、「予定通り研究を終えても、見えてくる成果は『登山道の入り口』というレベル。物理の探究は完結せず、継続には再び巨額投資が伴う」と強調。さらに安全面が重視される粒子ビームの処理装置「ビームダンプ」に対する危機管理対応などにも、信用性が欠けると指摘した。

昨年3月の政府見解は「学術会議の回答内容に即した内容だった」との認識。しかし、回答で指摘した重要な諸課題が地域社会に伝わっていないと感じており、推進派研究者らの「関心表明」という解釈には疑問を呈した。

本紙は、家氏のほか、推進派の産学官関係者で組織する東北ILC準備室(室長・鈴木厚人県立大学長)へも、政府見解の受け止め方や誘致活動の在り方に関し同様に質問。返ってきたのは、「多くの方々の声を踏まえて、ILCの推進活動を行っている。マスコミの皆さまには、引き続き、定例の記者勉強会の開催等も検討して参る」とのコメントのみで、具体回答は得られなかった。

- 投稿者 :

- tanko 2020-1-1 6:00

技術面や推進体制 数多くの問題点語る

日本学術会議(山極寿一会長)に2度設置された国際リニアコライダー(ILC)計画に関する検討委員会。その委員長を連続して務めた日本学術振興会理事の家泰弘氏。2度目の検討委審議が終わった2018(平成30)年12月以降、「政府見解が出るまでは」とメディア取材を一切断り続けていたというが、「検討委が問題とした事柄を、特に地域の方々に正しく理解していただくことは重要」と昨年末、本紙の取材に応じた。審議の場でどのような議論が交わされたのか。政府見解の本意は何だったのか。そして、候補地の地元に伝えたいことは――。これまで地域住民にその詳細がほとんど伝えられてこなかった技術的な課題とそこに潜む重大なリスク。誘致運動の在り方や推進派研究者らの姿勢など、北上山地に足を運び、現地の様子を直接感じながら1時間半余りにわたり語られた思いを、国内報道機関として初めて紙面化する。

(聞き手=児玉直人)

写真=インタビューに応じる家泰弘氏(水沢柳町の胆江日日新聞社)

国内候補地決まれば即ILC建設GO?

前のめりの誘致合戦

――学術会議の回答は、いずれも慎重対応を求める厳しい内容だった

1回目の審議は2013(平成25)年。文科省研究振興局長名で、広い分野から見たILCの学術的意義や関連事項について審議、回答してほしいと依頼があった。私は当時、学術会議の副会長だった。3人いる副会長の中で分野的に近かったので、委員長を務めた。

審議やヒアリングでは推進派研究者の話を聞く一方、日本が過去に取り組んだ国際プロジェクトの比較対象として、ITER(国際熱核融合実験炉)計画に携わった方からも話を聞いた。

委員長という責任ある立場だったので、英文で約1000ページにわたる推進派国際チームが作った技術設計報告書(TDR)も全部読ませてもらった。非常に詳細に検討している印象を受けたが、実現させるには技術的な課題があると感じた。また、その時点では建設候補地が特定されておらず、場所が決まらなければ詰められない課題もあった。

もう一つの外的要素として、ジュネーブ近郊のCERN(欧州原子核研究機構)の実験施設「LHC(大型ハドロン衝突型加速器)」で、ヒッグス粒子発見後のプロジェクトとして、エネルギーを上げた実験が間もなく始まろうとしていた。2、3年でデータが出てくる見通しだったので、その後にILC計画はどのように進めるべきかを判断するのも重要だと感じた。

学術会議の審議と同時期に、日本の推進派研究者は国内候補地を北上山地か九州の脊振山地のいずれかに絞り込む議論を進めていた。両候補地の地元関係者はものすごい誘致合戦をしている感じで、どちらかに決まれば「すぐにILCの建設準備が始まる」かのような雰囲気だった。「いや、ちょっとまって。今はそういう段階ではない」と、私たちは見ていた。

そんな状況を経ながら、1回目の検討委の回答はその年の9月に文科省へ提出した。「もう少し冷静に見極めたほうがいい」「推進派はより計画内容を詳細に詰め、文科省でも計画を検討するように」という趣旨の内容だった。それを端的に表現したのが「時期尚早」だったが、この言葉がどこか独り歩きしてしまった感があった。

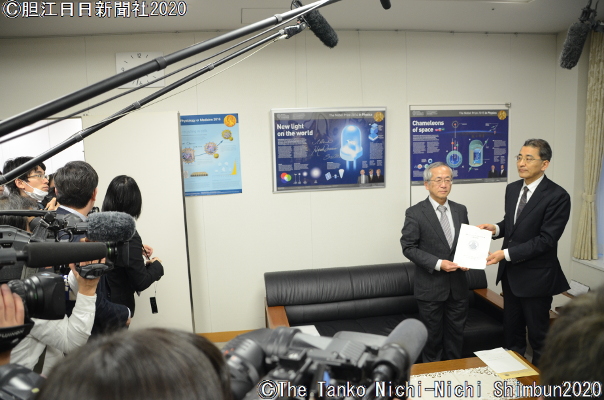

写真=2018年12月19日、学術会議として2度目となるILCに関する回答を磯谷桂介・文科省研究振興局長(右・当時)に提出した家泰弘氏。多くの報道陣が詰めかけた

実験で分かるのは「登山道の入り口」

巨額投資に見合うか

――協議の舞台は文科省の有識者会議に移ったが、再び学術会議に戻ってきた

はい。有識者会議で約4年にわたり議論され、2018年7月下旬、もう一度学術会議で審議してほしいと依頼があった。

委員の人選が進められる中、すでに学術会議副会長を退いていた私にも声がかかった。まさか2度も委員長をやるとは思っていなかった。

エネルギーを上げて行われたLHCでの実験結果を踏まえ、ILCの推進派はヒッグス粒子実験にかなり特化させた「見直し計画」を打ち出していた。当初は全長約30キロ(※1)で実験を始める予定だったが、ヒッグス粒子生成に適した全長約20キロの施設規模で実験を進める方針に改めた。

急ピッチで審議を進め、学術会議としては2回目となるILC関連の回答を12月末に文科省に提出した。

まず「学術的意義がある」という点は述べた。これは基礎的な物理の研究なので、他の研究であっても同様の見解が示されることがほとんどだ。

意義があるとした一方で▽巨額予算が投入される▽技術的側面から本当に実現できるのか▽仮に想定している研究目標が達成できても、得られた結果は巨額投資に見合うものなのか――などの点を指摘させてもらった。

全長20キロのILCは、研究目的が「ヒッグス粒子の精密測定」に焦点を当てたものになっている。そのために巨大な研究装置を巨額投資して造ることに、どれだけの意義を見いだすか。

検討委メンバーの大方の意見を分かりやすく表現すると「やや物足りない」だった。仮に10年、20年、何のトラブルもなく最高性能を発揮し続け、予定通りの実験データを蓄積し研究成果が得られたとしても、あくまで「登山道の入り口が分かった」というレベル。そのような成果にとどまってしまうのは、われわれが住んでいる自然界が「どうもそうなっているらしい」といことなので、別に推進派研究者の責任ではない。とはいえ「標準理論を越える」「宇宙誕生の謎を解明する」という“山頂”に到達するには、再び巨額投資が必要になる。全長20キロで物事は絶対完結しない。

もちろん実験なので、思いがけない成果が出る可能性はゼロではない。しかし、前面に掲げてアピールするようなものではない。

繰り返しになるが、全長20キロのILCはヒッグス粒子研究という単一目的のマシンで、多目的の加速器とは違う。審議の場で私がそう言ったら、推進派から「いやそうではない」と指摘があったが、これは誰が見てもほぼ単一目的の装置だ。なので、滞りなく最後まで実験を進めないと、非常に中途半端な装置になってしまうわけだが、それを達成するには非常に難しい技術的課題がたくさんある。

「ビームダンプ」は一番議論した装置

山積する技術的課題

――数多くの技術的課題の中で特に議論になったのは

衝突しなかった電子や陽電子の粒子の捨て場となる「ビームダンプ」という装置だ。加速器装置において粒子ビームは、安全に処理しなければいけない。

ILCで想定されているのは、かなり大きなタンクに圧力を高めた水をためておき、チタンで作った金属窓を通じて、粒子ビームをタンク内に入射させる方式だ。おそらく、金属窓の同じ場所にビームを照射し続けたら溶けてしまうので、ビームを回転させ窓の一点に当たらないようにするという。

それは理解できたが、不測の事態が起きた時、例えば窓が破れたらとか、劣化したときの交換はどうするのかという疑問が生じた。タンク内の水には、ビームと水との反応によって生成された放射性物質「トリチウム」が含まれている。いかにして安全に扱うのか心配された。

冒頭に述べた約1000ページにわたるILCのTDR(技術設計報告書)で、ビームダンプに関する記載はたった2ページしかなく、あまり詳しく書いていなかった。

検討委のヒアリングで、私は推進派研究者にかなりしつこく聞いたが、納得する答えは最後まで返ってこなかった。

ある時「運用中にビームダンプが故障したらどうするのか」と聞いたら「うーん」と言って、次の会議の時、当初の資料に無かった予備のビームダンプを置く部屋を急きょ描いてきた。心の中で「そういうのを今まで検討していなかったの?」と首をかしげた。

トリチウムに関しては、候補地の地元住民から心配の声が出ている。一般の方々が生活している場所にトリチウム水が漏れ出していくようなトラブルが起きるという懸念について、実は私はあまり心配していない。装置自体は地下の実験室にあり、仮に漏れたとしても生活環境にまで影響が及ぶ可能性は非常に低いと思っている。

ただし、実験室内でビームダンプの水が漏れたり、窓が破れたりする事象が起きると、そこに立ち入っての修理が非常に難しくなる。ロボットを使って遠距離で修理作業するにしても、そんな複雑な作業ができるのか想像できなかった。この点も推進派に聞いてみたが、十分な答えは返ってこなかった。もしこれらの疑問に対する検討を進めているのであれば、ぜひ詳細を教えてほしい。

推進派が提唱するビームダンプは、米国のSLAC国立加速器研究所で少し実績があるようだ。しかし、計画に示された規模のものがまともに動くのかなと感じたし、われわれはSLACが実際にどれだけの技術を持っているのか分からない。推進派はSLACのビームダンプをどのように評価して「大丈夫だ」と思っているのだろうか。

もし、本当にちゃんと評価し理解しているのであれば、われわれの質問に対して即座に「こうです」と答えてくれてしかるべきだ。ところが「いや、それはSLACに実績がありますから」という答えに終始し、納得がいかなかった。

今の段階で「確実に誰が見ても大丈夫」というわけではないのに、推進派の一部は政治家に向かって「あとは造るだけ」みたいなことを盛んに言っている。ILCは、どこか1カ所でも不具合が起きれば、全体が動かなくなる総合的な巨大システムだ。どんなに高性能の超電導加速管があっても、他の場所に不具合があれば加速器としては機能しないのだ。そこに対する意識が推進派はちょっと低い。

写真=国道397号沿いに設置されているPR看板を見上げる家泰弘氏(水沢羽田町字芦ケ沢地内)

一度動きだしたら絶対止められない

米国で過去に失敗例

――巨額予算がILC実現の壁となっていることが以前から指摘されていた

もし数億円程度のプロジェクトなら「まぁ、やってみなさい。もし失敗したら、それは考え直せばいい」となる。だがILCは数千億円規模。もしかすると、それだけでは済まない可能性があるから、途中で「あれ?」となってはいけない。これは重要なポイントだ。

私は繰り返し推進派に聞いた。「技術的な難しさを一番よくご存じなのはあなた方でしょう? だから、今までの検討の中でどこが難しくて、どこにトラブルが発生する可能性があると思っているのか。それに対してプランBなりプランCといったものを考えているのであれば教えてください」と。しかし返事は返ってこなかった。

つまるところ、推進派研究者は私たちにも、候補地の方々にも、すべてうまくいく場合の話しかしていない。そこが非常に心配なところだ。

ある推進派研究者は「事業を走らせながら議論し、課題を解消する。海外では当たり前の方法だ。いつでもやめられるやり方だ」と言っているようだ。しかし、いったん計画が始まってからそのような決断を下すことは大変難しい。ITER(国際熱核融合実験炉)計画も遅れに遅れ、大幅なコストオーバーラン(経費が想定以上に膨れ上がること)を起こしている。何とか施設が完成し計画通りに実験を終えることができればまだましだが、途中で空中分解するのを私は一番恐れている。それまでにつぎ込んだお金が一体何だったのかという話になる。

実際、似たようなことが米国の「SSC」計画(※2)で起きた。テキサス州に超大型円形粒子加速器を造るプロジェクトで、地元もかなりお金を出した。ところが資金が続かなくなったし、ほかにもいろいろな問題が起こった。地下トンネルの掘削はある程度進められたが、結局、クリントン大統領にかわってから頓挫した。罪作りな話だ。

推進派研究者は、SSCの教訓を全然学んでない。「進めながら途中で駄目になったらやめる」となったら、どう落とし前を付けるのか。建設地の地元自治体がインフラ整備に着手していたら、たまったもんじゃない。

こういうことが起きないよう、ビッグプロジェクトをやるときは、あらゆる可能性を考えるべきだ。それでも「想定外」というものは起き得る。予定通りいかなかった場合の別プランをしっかり用意しているかどうかは、ILCのような長期プロジェクトを最後まで成し遂げる上で非常に大事。そういう意識が推進派には感じられない。最初に作ったTDRの完全改訂版を作るくらいの再検討をしてほしい。

中国だけではないILCのライバル

審議では示されず

――中国の円形加速器計画の進展を懸念し、ILC実現を急ぎたいとする声もある

中国で提唱されている円形加速器は「CEPC」だが、このほかにもCERNでは「CLIC(コンパクト・リニアコライダー)」と、「FCC」という次世代の大型円形衝突型加速器も検討されている。ライバルは中国だけではない。

これらの計画を見てみると、私は別目的に効率よくグレードアップできるという面から、FCCは筋がいいと思っている。ILCも「加速器の長さを伸ばせばいい」と言われているが、そんな簡単な話ではない。長さに比例するだけお金がかかる。

ILCではビーム衝突は1回ごとの事象で、衝突しなかった粒子はその都度ビームダンプに捨てられる。

これに対しFCCのような円形加速器は、衝突できなくても何回か加速器を周回しているうちに、衝突のチャンスが訪れる。「ルミノシティ」と呼ばれる衝突頻度を稼ぐ上では直線よりも円形の方が有利だ。

すでにFCCの概念設計が公表されている。そこに述べられている数値を信用すればの話だが、全長20キロのILCで15年かけて集積するデータが、3年程度で得られるという。つまり、たとえFCCがILCの後に完成したとしても、FCCの方が先に目標を達成する可能性もある。さらにFCCは粒子の種類を替えて実験でき、一層高い衝突エネルギーの領域での研究ができる。もちろんお金はかかる話だが。

学術会議検討委のヒアリングで、推進派からFCC計画の話は一度も語られなかった。中国のCEPCに関しては、こちらから質問したので、回答してはくれたが……。聞かれなかったら言わなかったのかもしれないが、素粒子の研究者がFCC計画を知らないはずはない。

「やりません」見解「関心表明」と認識

いいとこ取り解釈?

――2018年12月に文科省へ回答を提出。それを受け翌年3月にILC関連の国際会議の場で文科省が政府見解を示したが、「肯定的」なものなのか「否定的」なものなのか、正直判断に迷った。実際に審議に携わった立場として、あの回答や政府見解で本当に言いたかったことは何だったのか、率直に聞きたい

まず、学術会議の回答は「今の計画に対しては、ゴーサインを出すのは推奨しない。支持できない」という内容だ。画期的な粒子の加速方式ができて、20キロが数キロになりコストも安くできるとかであれば別だが、20年前からある超電導加速器技術で、とにかく加速器の台数を並べて無理やりやる方式は支持できないということだ。

政府見解は、われわれの回答に即した中身だったと思う。各方面、しかも国際会議の場で話すことなので、気を使った点はあるだろう。

「引き続き検討を続ける」というニュアンスの文言は、日本のお役所では「やりません」と言っているのに等しい。日本通の海外の物理雑誌記者は「これは、日本のお役所用語では『ノー』と言っているんだ」と、わざわざ注釈まで付けてはっきり書いていた。

ところが推進派はそう解釈せず「関心表明だ」と受け止めた。彼らのフィルターにかけて都合のいい所だけを取り出している。残念なことに、候補地の方々に届いている情報は、推進派のフィルターを通したものが中心になっているようだ。

「かなりおかしい」

進め方、考え方不信感ぬぐえず

――候補地の地域社会などに伝わっている情報は、審議を尽くしてきた側には本意ではない情報、ということか

ILC実現には多くの難しい課題があるという、一番大事な部分が伝わっていないと感じている。

私は「物理屋」の一員であり、素粒子物理学や高エネルギー分野に対しては、非常に尊敬の念を抱いているし憧れの分野だ。ただ、今のやり方は科学者として「かなりおかしい」と思っている。

2012(平成24)年、日本の素粒子コミュニティーは海外に対してILCの日本誘致意思を表明している。本来ならその段階、またはそれ以前の段階で、国内の周辺学術分野にちゃんと話をして支持を得るべきだった。

それを怠って海外にバーッとやったもんだから、引くに引けない状況になっている。肝心の学術コミュニティーには説明不足であるのに対し、候補地の地元自治体や子ども、政治家に対する取り組みは一生懸命だ。

回答をまとめる最終段階のとき、推進派の方から「国際的な立場もあるから何とかなりませんか」とお願いされた。ショックだったのは「あまり重箱の隅をつつくようなことはやらないでくれ」と言われた時だった。われわれの審議を「重箱の隅をつついている」と言うような認識だったら、それこそこのような巨大システムを無事に完成させる人たちではない。「素人は黙っとれ」という意識が推進派の中にあるのではないか。

隣接分野、例えば原子核とかの人たちに現計画を見せたら、技術や人材の面にすごい突っ込みが来ると思う。それがいやだから、あまり話をしたくないのかもしれない。

本来、建設的な批判を受けるのは、ポジティブなことであるはず。いろんな角度から見て初めて気づくことがある。ちゃんと答えられなかったら、今までの考えがまだ足りなかったわけだし、指摘してくれた人と一緒に課題解決していくやり方だってある。

彼らとしては、学術会議は「学術的意義がある」とさえ言えば十分で、あとは政治家を動かして金を引っ張ってくる。言われた課題はおいおい解消していく。そういう筋書きだったのではと思う。

なので、われわれがかなり一生懸命審議してまとめたつもりの回答や、それを受けての政府見解に対しても「科学的意義が認められた」という点しか引用しない。

彼らは「ゴーサインが出たらちゃんとやる」。われわれは「ちゃんとやっていないから政府がゴーサインを出すのは早すぎる」。どっちが先かという話。

ILCは、壮大な国際プロジェクトだから、学術会議に審議依頼が来たと思う。それゆえ、広い学術コミュニティーに説明して、疑問点をちゃんとクリアすべきだ。「ゴーサインが出たらやります」という言い方に終始していては、話が進まない。

写真=昨年10月、仙台市内で開かれたILCに関する講演会。候補地の地元関係者が耳にするILCの情報は、推進派の素粒子物理学者や行政関係者らが伝える内容が主になっているのが現状だ

重要な広報普及 正しいやり方か

求められる謙虚さ

――誘致運動の中では「地域のため」「子どもたちの未来のため」というキャッチフレーズをよく耳にする

地域や子どもたちのためだからと、いろいろな広報物やPRグッズなどがどんどん作られ、配布されているようだ。著名人や学術界以外の文化人とのコラボもある。その中には「科学者として恥ずかしくないのか」と思えるようなPR活動も散見される。

「経済波及効果が期待されます」「1万人都市の形成につながります」のように、歯が浮くような中身を一般の方々に伝えていることにも、やはり科学者としていかがなものかと感じる。

国民理解、地元理解の重要性は学術会議や文科省有識者会議でもずっと強調されてきたことであり、私も広報普及は非常に大事なことだと思っている。

ただし、正確な情報を伝えることが肝要だ。分かりやすくするため、多少の簡略化は許されるかもしれないが、例えば「この装置は何でも使えます」とか「宇宙の始まりが分かります」など、あまりにも飛躍したキャッチフレーズは好ましくないだろう。

ILCに限らず、量子コンピューターやAI(人工知能)などの分野でも、事業化したい人や研究費が欲しい人からは、「よく言うよ」という誇大宣伝みたいなのを耳にする。まるで明日にでもすごいことができるような言い方をしているが、目標とする成果を得るまでにどういう課題があるか、しっかり伝えないといけない。

誇大宣伝と指摘されそうな取り組みを、日本の科学技術政策があおってきた背景もある。競争的な資金の取り合いになり、多少の誇大宣伝があっても「俺はすごいことをやるんだ」とでも言わないと、研究費が取れないような雰囲気があった。とはいえ、やっていることの意味を謙虚に述べるのが、科学者としてあるべき姿だと思う。

多様な意見聞く場 候補地で実施必要

中立な議論の場を

――推進派の見解を聞く場面はこれまでもたくさんあった。一方で学術会議や文科省有識者会議で審議に携わった人たちが、候補地を訪れオープンな形で直接説明するような機会は、これまで一度もなかった

地元で何らかの会合があり、呼ばれれば行くかもしれないが、なかなか推進派の会合に、批判的な立場の人が呼ばれることはないだろう。もし呼ばれた場合でも「どこまでネガティブなことを、はっきり言えるかどうか」と、いろいろと考えてしまう。

一番いいのは公的機関である学術会議や、科学などに関連する学会の主催で、フォーラムを候補地で開催するスタイルがいいのかもしれない。先日、金沢工業大で開かれた科学技術社会論学会で、ILC誘致活動に関する発表があったようだが、このような学会は中立的な議論の場として最適かもしれない。

地方がどんどん衰退している中にあって、住民の方々や行政などが将来への「夢」を思い描くことはもちろん大切だと思う。その上で、その夢が本当に地域のため、次世代を担う子どもたちのためになるものなのか、一度立ち止まって考えてみてはどうか。より多様な方の声を聞き、判断していただけたらと思う。

候補地周辺の小中学校や高校では、ILCに関連した授業をしているようだ。科学の魅力を教えるのは大変結構だけれども、くれぐれもILC計画の実現のためではなく、本当に純粋な意味で「子どもたちのため」に教え、知的好奇心を刺激していただけたらと願っている。そうでなければ、ILC誘致のために「子どもをだしに使っている」と言われても仕方ない。

=============================================

家 泰弘(いえ・やすひろ) 1951年、京都府生まれ。1979年、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了後、同大物性研究所助手。米国ベル研究所研究員、IBMワトソン研究所客員研究員などを経て、2008年東大物性研究所長。この間、日本学術会議副会長、日本物理学会会長なども歴任した。2015年に東大を早期退職し、同年から独立行政法人日本学術振興会理事。2年後に日本で開催する「国際物理オリンピック」の実行委員長も務める。国立天文台名誉教授で次世代超大型望遠鏡(TMT)計画に携わっている家正則氏は実兄。千葉県柏市在住、68歳。

=============================================

※1…ILCにおいて、加速器を含めた全長約30キロ規模の施設で得られる衝突エネルギーを「500GeV(ジェブ)」、同20キロの規模では「250GeV」という専門的な数値と単位によって表現する。

「eV(イーブイ)」は「電子ボルト」という物理学の単位で、「1個の電子が1ボルトの電圧で加速されたときに与えられるエネルギー」という意味。「G(ギガ)」は「10億」という意味で、桁数の大きな数字を簡略化して表すのに用いる接頭辞の一つ。500Gは500の10億倍。「GeV」を「ギガ・イーブイ」ではなく「ジェブ」と発音するのが習慣化されている。

インタビューで家氏も「500GeV」「250GeV」と話していたが、この記事では施設全長のほうが一般的に認識しやすいと判断し、30キロ、20キロと表記する。

※2…SSC(超電導超大型衝突型加速器)計画とは1980年代から1990年台初頭にかけ、米国テキサス州ダラス南部のワクサハチーで進められた素粒子実験施設のプロジェクト。全長87キロの円形加速器を地下に設置し、陽子ビームを衝突させる実験が計画され、当時はヒッグス粒子発見の期待も高まった。

しかし、1993年に両院協議会で中止が決定。中止に至った理由は▽グリーン・サイト(まっさらな土地)を選んだ▽研究所経営や所長人選などにおける数々のミス▽加速器の設計変更――などが要因となり、大幅なコスト増や人材確保が思うように進まない事態を引き起こしたとされる。中止時点で主トンネルの掘削は全体の27%に当たる23.7キロまで進んでいた。

SSCの失敗は、大型科学施設計画を検討する上での「教訓」と位置付ける研究者は少なくない。米国の物理学者スタンリー・ウォシッキー氏はSSCに関するリポートで▽新研究所をグリーン・サイトに建設するのは想像以上に難しく、既存研究所の枠内で進めることが格段に望ましい▽コストやスケジュール、社会利益などに関しての過剰な楽観視は大変な害となる▽プロジェクトの反対者に対して、たとえそれが事実から程遠い攻撃でも迅速に対処できる準備が必要――などと指摘している。

日本学術会議(山極寿一会長)に2度設置された国際リニアコライダー(ILC)計画に関する検討委員会。その委員長を連続して務めた日本学術振興会理事の家泰弘氏。2度目の検討委審議が終わった2018(平成30)年12月以降、「政府見解が出るまでは」とメディア取材を一切断り続けていたというが、「検討委が問題とした事柄を、特に地域の方々に正しく理解していただくことは重要」と昨年末、本紙の取材に応じた。審議の場でどのような議論が交わされたのか。政府見解の本意は何だったのか。そして、候補地の地元に伝えたいことは――。これまで地域住民にその詳細がほとんど伝えられてこなかった技術的な課題とそこに潜む重大なリスク。誘致運動の在り方や推進派研究者らの姿勢など、北上山地に足を運び、現地の様子を直接感じながら1時間半余りにわたり語られた思いを、国内報道機関として初めて紙面化する。

(聞き手=児玉直人)

写真=インタビューに応じる家泰弘氏(水沢柳町の胆江日日新聞社)

国内候補地決まれば即ILC建設GO?

前のめりの誘致合戦

――学術会議の回答は、いずれも慎重対応を求める厳しい内容だった

1回目の審議は2013(平成25)年。文科省研究振興局長名で、広い分野から見たILCの学術的意義や関連事項について審議、回答してほしいと依頼があった。私は当時、学術会議の副会長だった。3人いる副会長の中で分野的に近かったので、委員長を務めた。

審議やヒアリングでは推進派研究者の話を聞く一方、日本が過去に取り組んだ国際プロジェクトの比較対象として、ITER(国際熱核融合実験炉)計画に携わった方からも話を聞いた。

委員長という責任ある立場だったので、英文で約1000ページにわたる推進派国際チームが作った技術設計報告書(TDR)も全部読ませてもらった。非常に詳細に検討している印象を受けたが、実現させるには技術的な課題があると感じた。また、その時点では建設候補地が特定されておらず、場所が決まらなければ詰められない課題もあった。

もう一つの外的要素として、ジュネーブ近郊のCERN(欧州原子核研究機構)の実験施設「LHC(大型ハドロン衝突型加速器)」で、ヒッグス粒子発見後のプロジェクトとして、エネルギーを上げた実験が間もなく始まろうとしていた。2、3年でデータが出てくる見通しだったので、その後にILC計画はどのように進めるべきかを判断するのも重要だと感じた。

学術会議の審議と同時期に、日本の推進派研究者は国内候補地を北上山地か九州の脊振山地のいずれかに絞り込む議論を進めていた。両候補地の地元関係者はものすごい誘致合戦をしている感じで、どちらかに決まれば「すぐにILCの建設準備が始まる」かのような雰囲気だった。「いや、ちょっとまって。今はそういう段階ではない」と、私たちは見ていた。

そんな状況を経ながら、1回目の検討委の回答はその年の9月に文科省へ提出した。「もう少し冷静に見極めたほうがいい」「推進派はより計画内容を詳細に詰め、文科省でも計画を検討するように」という趣旨の内容だった。それを端的に表現したのが「時期尚早」だったが、この言葉がどこか独り歩きしてしまった感があった。

写真=2018年12月19日、学術会議として2度目となるILCに関する回答を磯谷桂介・文科省研究振興局長(右・当時)に提出した家泰弘氏。多くの報道陣が詰めかけた

実験で分かるのは「登山道の入り口」

巨額投資に見合うか

――協議の舞台は文科省の有識者会議に移ったが、再び学術会議に戻ってきた

はい。有識者会議で約4年にわたり議論され、2018年7月下旬、もう一度学術会議で審議してほしいと依頼があった。

委員の人選が進められる中、すでに学術会議副会長を退いていた私にも声がかかった。まさか2度も委員長をやるとは思っていなかった。

エネルギーを上げて行われたLHCでの実験結果を踏まえ、ILCの推進派はヒッグス粒子実験にかなり特化させた「見直し計画」を打ち出していた。当初は全長約30キロ(※1)で実験を始める予定だったが、ヒッグス粒子生成に適した全長約20キロの施設規模で実験を進める方針に改めた。

急ピッチで審議を進め、学術会議としては2回目となるILC関連の回答を12月末に文科省に提出した。

まず「学術的意義がある」という点は述べた。これは基礎的な物理の研究なので、他の研究であっても同様の見解が示されることがほとんどだ。

意義があるとした一方で▽巨額予算が投入される▽技術的側面から本当に実現できるのか▽仮に想定している研究目標が達成できても、得られた結果は巨額投資に見合うものなのか――などの点を指摘させてもらった。

全長20キロのILCは、研究目的が「ヒッグス粒子の精密測定」に焦点を当てたものになっている。そのために巨大な研究装置を巨額投資して造ることに、どれだけの意義を見いだすか。

検討委メンバーの大方の意見を分かりやすく表現すると「やや物足りない」だった。仮に10年、20年、何のトラブルもなく最高性能を発揮し続け、予定通りの実験データを蓄積し研究成果が得られたとしても、あくまで「登山道の入り口が分かった」というレベル。そのような成果にとどまってしまうのは、われわれが住んでいる自然界が「どうもそうなっているらしい」といことなので、別に推進派研究者の責任ではない。とはいえ「標準理論を越える」「宇宙誕生の謎を解明する」という“山頂”に到達するには、再び巨額投資が必要になる。全長20キロで物事は絶対完結しない。

もちろん実験なので、思いがけない成果が出る可能性はゼロではない。しかし、前面に掲げてアピールするようなものではない。

繰り返しになるが、全長20キロのILCはヒッグス粒子研究という単一目的のマシンで、多目的の加速器とは違う。審議の場で私がそう言ったら、推進派から「いやそうではない」と指摘があったが、これは誰が見てもほぼ単一目的の装置だ。なので、滞りなく最後まで実験を進めないと、非常に中途半端な装置になってしまうわけだが、それを達成するには非常に難しい技術的課題がたくさんある。

「ビームダンプ」は一番議論した装置

山積する技術的課題

――数多くの技術的課題の中で特に議論になったのは

衝突しなかった電子や陽電子の粒子の捨て場となる「ビームダンプ」という装置だ。加速器装置において粒子ビームは、安全に処理しなければいけない。

ILCで想定されているのは、かなり大きなタンクに圧力を高めた水をためておき、チタンで作った金属窓を通じて、粒子ビームをタンク内に入射させる方式だ。おそらく、金属窓の同じ場所にビームを照射し続けたら溶けてしまうので、ビームを回転させ窓の一点に当たらないようにするという。

それは理解できたが、不測の事態が起きた時、例えば窓が破れたらとか、劣化したときの交換はどうするのかという疑問が生じた。タンク内の水には、ビームと水との反応によって生成された放射性物質「トリチウム」が含まれている。いかにして安全に扱うのか心配された。

冒頭に述べた約1000ページにわたるILCのTDR(技術設計報告書)で、ビームダンプに関する記載はたった2ページしかなく、あまり詳しく書いていなかった。

検討委のヒアリングで、私は推進派研究者にかなりしつこく聞いたが、納得する答えは最後まで返ってこなかった。

ある時「運用中にビームダンプが故障したらどうするのか」と聞いたら「うーん」と言って、次の会議の時、当初の資料に無かった予備のビームダンプを置く部屋を急きょ描いてきた。心の中で「そういうのを今まで検討していなかったの?」と首をかしげた。

トリチウムに関しては、候補地の地元住民から心配の声が出ている。一般の方々が生活している場所にトリチウム水が漏れ出していくようなトラブルが起きるという懸念について、実は私はあまり心配していない。装置自体は地下の実験室にあり、仮に漏れたとしても生活環境にまで影響が及ぶ可能性は非常に低いと思っている。

ただし、実験室内でビームダンプの水が漏れたり、窓が破れたりする事象が起きると、そこに立ち入っての修理が非常に難しくなる。ロボットを使って遠距離で修理作業するにしても、そんな複雑な作業ができるのか想像できなかった。この点も推進派に聞いてみたが、十分な答えは返ってこなかった。もしこれらの疑問に対する検討を進めているのであれば、ぜひ詳細を教えてほしい。

推進派が提唱するビームダンプは、米国のSLAC国立加速器研究所で少し実績があるようだ。しかし、計画に示された規模のものがまともに動くのかなと感じたし、われわれはSLACが実際にどれだけの技術を持っているのか分からない。推進派はSLACのビームダンプをどのように評価して「大丈夫だ」と思っているのだろうか。

もし、本当にちゃんと評価し理解しているのであれば、われわれの質問に対して即座に「こうです」と答えてくれてしかるべきだ。ところが「いや、それはSLACに実績がありますから」という答えに終始し、納得がいかなかった。

今の段階で「確実に誰が見ても大丈夫」というわけではないのに、推進派の一部は政治家に向かって「あとは造るだけ」みたいなことを盛んに言っている。ILCは、どこか1カ所でも不具合が起きれば、全体が動かなくなる総合的な巨大システムだ。どんなに高性能の超電導加速管があっても、他の場所に不具合があれば加速器としては機能しないのだ。そこに対する意識が推進派はちょっと低い。

写真=国道397号沿いに設置されているPR看板を見上げる家泰弘氏(水沢羽田町字芦ケ沢地内)

一度動きだしたら絶対止められない

米国で過去に失敗例

――巨額予算がILC実現の壁となっていることが以前から指摘されていた

もし数億円程度のプロジェクトなら「まぁ、やってみなさい。もし失敗したら、それは考え直せばいい」となる。だがILCは数千億円規模。もしかすると、それだけでは済まない可能性があるから、途中で「あれ?」となってはいけない。これは重要なポイントだ。

私は繰り返し推進派に聞いた。「技術的な難しさを一番よくご存じなのはあなた方でしょう? だから、今までの検討の中でどこが難しくて、どこにトラブルが発生する可能性があると思っているのか。それに対してプランBなりプランCといったものを考えているのであれば教えてください」と。しかし返事は返ってこなかった。

つまるところ、推進派研究者は私たちにも、候補地の方々にも、すべてうまくいく場合の話しかしていない。そこが非常に心配なところだ。

ある推進派研究者は「事業を走らせながら議論し、課題を解消する。海外では当たり前の方法だ。いつでもやめられるやり方だ」と言っているようだ。しかし、いったん計画が始まってからそのような決断を下すことは大変難しい。ITER(国際熱核融合実験炉)計画も遅れに遅れ、大幅なコストオーバーラン(経費が想定以上に膨れ上がること)を起こしている。何とか施設が完成し計画通りに実験を終えることができればまだましだが、途中で空中分解するのを私は一番恐れている。それまでにつぎ込んだお金が一体何だったのかという話になる。

実際、似たようなことが米国の「SSC」計画(※2)で起きた。テキサス州に超大型円形粒子加速器を造るプロジェクトで、地元もかなりお金を出した。ところが資金が続かなくなったし、ほかにもいろいろな問題が起こった。地下トンネルの掘削はある程度進められたが、結局、クリントン大統領にかわってから頓挫した。罪作りな話だ。

推進派研究者は、SSCの教訓を全然学んでない。「進めながら途中で駄目になったらやめる」となったら、どう落とし前を付けるのか。建設地の地元自治体がインフラ整備に着手していたら、たまったもんじゃない。

こういうことが起きないよう、ビッグプロジェクトをやるときは、あらゆる可能性を考えるべきだ。それでも「想定外」というものは起き得る。予定通りいかなかった場合の別プランをしっかり用意しているかどうかは、ILCのような長期プロジェクトを最後まで成し遂げる上で非常に大事。そういう意識が推進派には感じられない。最初に作ったTDRの完全改訂版を作るくらいの再検討をしてほしい。

中国だけではないILCのライバル

審議では示されず

――中国の円形加速器計画の進展を懸念し、ILC実現を急ぎたいとする声もある

中国で提唱されている円形加速器は「CEPC」だが、このほかにもCERNでは「CLIC(コンパクト・リニアコライダー)」と、「FCC」という次世代の大型円形衝突型加速器も検討されている。ライバルは中国だけではない。

これらの計画を見てみると、私は別目的に効率よくグレードアップできるという面から、FCCは筋がいいと思っている。ILCも「加速器の長さを伸ばせばいい」と言われているが、そんな簡単な話ではない。長さに比例するだけお金がかかる。

ILCではビーム衝突は1回ごとの事象で、衝突しなかった粒子はその都度ビームダンプに捨てられる。

これに対しFCCのような円形加速器は、衝突できなくても何回か加速器を周回しているうちに、衝突のチャンスが訪れる。「ルミノシティ」と呼ばれる衝突頻度を稼ぐ上では直線よりも円形の方が有利だ。

すでにFCCの概念設計が公表されている。そこに述べられている数値を信用すればの話だが、全長20キロのILCで15年かけて集積するデータが、3年程度で得られるという。つまり、たとえFCCがILCの後に完成したとしても、FCCの方が先に目標を達成する可能性もある。さらにFCCは粒子の種類を替えて実験でき、一層高い衝突エネルギーの領域での研究ができる。もちろんお金はかかる話だが。

学術会議検討委のヒアリングで、推進派からFCC計画の話は一度も語られなかった。中国のCEPCに関しては、こちらから質問したので、回答してはくれたが……。聞かれなかったら言わなかったのかもしれないが、素粒子の研究者がFCC計画を知らないはずはない。

「やりません」見解「関心表明」と認識

いいとこ取り解釈?

――2018年12月に文科省へ回答を提出。それを受け翌年3月にILC関連の国際会議の場で文科省が政府見解を示したが、「肯定的」なものなのか「否定的」なものなのか、正直判断に迷った。実際に審議に携わった立場として、あの回答や政府見解で本当に言いたかったことは何だったのか、率直に聞きたい

まず、学術会議の回答は「今の計画に対しては、ゴーサインを出すのは推奨しない。支持できない」という内容だ。画期的な粒子の加速方式ができて、20キロが数キロになりコストも安くできるとかであれば別だが、20年前からある超電導加速器技術で、とにかく加速器の台数を並べて無理やりやる方式は支持できないということだ。

政府見解は、われわれの回答に即した中身だったと思う。各方面、しかも国際会議の場で話すことなので、気を使った点はあるだろう。

「引き続き検討を続ける」というニュアンスの文言は、日本のお役所では「やりません」と言っているのに等しい。日本通の海外の物理雑誌記者は「これは、日本のお役所用語では『ノー』と言っているんだ」と、わざわざ注釈まで付けてはっきり書いていた。

ところが推進派はそう解釈せず「関心表明だ」と受け止めた。彼らのフィルターにかけて都合のいい所だけを取り出している。残念なことに、候補地の方々に届いている情報は、推進派のフィルターを通したものが中心になっているようだ。

「かなりおかしい」

進め方、考え方不信感ぬぐえず

――候補地の地域社会などに伝わっている情報は、審議を尽くしてきた側には本意ではない情報、ということか

ILC実現には多くの難しい課題があるという、一番大事な部分が伝わっていないと感じている。

私は「物理屋」の一員であり、素粒子物理学や高エネルギー分野に対しては、非常に尊敬の念を抱いているし憧れの分野だ。ただ、今のやり方は科学者として「かなりおかしい」と思っている。

2012(平成24)年、日本の素粒子コミュニティーは海外に対してILCの日本誘致意思を表明している。本来ならその段階、またはそれ以前の段階で、国内の周辺学術分野にちゃんと話をして支持を得るべきだった。

それを怠って海外にバーッとやったもんだから、引くに引けない状況になっている。肝心の学術コミュニティーには説明不足であるのに対し、候補地の地元自治体や子ども、政治家に対する取り組みは一生懸命だ。

回答をまとめる最終段階のとき、推進派の方から「国際的な立場もあるから何とかなりませんか」とお願いされた。ショックだったのは「あまり重箱の隅をつつくようなことはやらないでくれ」と言われた時だった。われわれの審議を「重箱の隅をつついている」と言うような認識だったら、それこそこのような巨大システムを無事に完成させる人たちではない。「素人は黙っとれ」という意識が推進派の中にあるのではないか。

隣接分野、例えば原子核とかの人たちに現計画を見せたら、技術や人材の面にすごい突っ込みが来ると思う。それがいやだから、あまり話をしたくないのかもしれない。

本来、建設的な批判を受けるのは、ポジティブなことであるはず。いろんな角度から見て初めて気づくことがある。ちゃんと答えられなかったら、今までの考えがまだ足りなかったわけだし、指摘してくれた人と一緒に課題解決していくやり方だってある。

彼らとしては、学術会議は「学術的意義がある」とさえ言えば十分で、あとは政治家を動かして金を引っ張ってくる。言われた課題はおいおい解消していく。そういう筋書きだったのではと思う。

なので、われわれがかなり一生懸命審議してまとめたつもりの回答や、それを受けての政府見解に対しても「科学的意義が認められた」という点しか引用しない。

彼らは「ゴーサインが出たらちゃんとやる」。われわれは「ちゃんとやっていないから政府がゴーサインを出すのは早すぎる」。どっちが先かという話。

ILCは、壮大な国際プロジェクトだから、学術会議に審議依頼が来たと思う。それゆえ、広い学術コミュニティーに説明して、疑問点をちゃんとクリアすべきだ。「ゴーサインが出たらやります」という言い方に終始していては、話が進まない。

写真=昨年10月、仙台市内で開かれたILCに関する講演会。候補地の地元関係者が耳にするILCの情報は、推進派の素粒子物理学者や行政関係者らが伝える内容が主になっているのが現状だ

重要な広報普及 正しいやり方か

求められる謙虚さ

――誘致運動の中では「地域のため」「子どもたちの未来のため」というキャッチフレーズをよく耳にする

地域や子どもたちのためだからと、いろいろな広報物やPRグッズなどがどんどん作られ、配布されているようだ。著名人や学術界以外の文化人とのコラボもある。その中には「科学者として恥ずかしくないのか」と思えるようなPR活動も散見される。

「経済波及効果が期待されます」「1万人都市の形成につながります」のように、歯が浮くような中身を一般の方々に伝えていることにも、やはり科学者としていかがなものかと感じる。

国民理解、地元理解の重要性は学術会議や文科省有識者会議でもずっと強調されてきたことであり、私も広報普及は非常に大事なことだと思っている。

ただし、正確な情報を伝えることが肝要だ。分かりやすくするため、多少の簡略化は許されるかもしれないが、例えば「この装置は何でも使えます」とか「宇宙の始まりが分かります」など、あまりにも飛躍したキャッチフレーズは好ましくないだろう。

ILCに限らず、量子コンピューターやAI(人工知能)などの分野でも、事業化したい人や研究費が欲しい人からは、「よく言うよ」という誇大宣伝みたいなのを耳にする。まるで明日にでもすごいことができるような言い方をしているが、目標とする成果を得るまでにどういう課題があるか、しっかり伝えないといけない。

誇大宣伝と指摘されそうな取り組みを、日本の科学技術政策があおってきた背景もある。競争的な資金の取り合いになり、多少の誇大宣伝があっても「俺はすごいことをやるんだ」とでも言わないと、研究費が取れないような雰囲気があった。とはいえ、やっていることの意味を謙虚に述べるのが、科学者としてあるべき姿だと思う。

多様な意見聞く場 候補地で実施必要

中立な議論の場を

――推進派の見解を聞く場面はこれまでもたくさんあった。一方で学術会議や文科省有識者会議で審議に携わった人たちが、候補地を訪れオープンな形で直接説明するような機会は、これまで一度もなかった

地元で何らかの会合があり、呼ばれれば行くかもしれないが、なかなか推進派の会合に、批判的な立場の人が呼ばれることはないだろう。もし呼ばれた場合でも「どこまでネガティブなことを、はっきり言えるかどうか」と、いろいろと考えてしまう。

一番いいのは公的機関である学術会議や、科学などに関連する学会の主催で、フォーラムを候補地で開催するスタイルがいいのかもしれない。先日、金沢工業大で開かれた科学技術社会論学会で、ILC誘致活動に関する発表があったようだが、このような学会は中立的な議論の場として最適かもしれない。

地方がどんどん衰退している中にあって、住民の方々や行政などが将来への「夢」を思い描くことはもちろん大切だと思う。その上で、その夢が本当に地域のため、次世代を担う子どもたちのためになるものなのか、一度立ち止まって考えてみてはどうか。より多様な方の声を聞き、判断していただけたらと思う。

候補地周辺の小中学校や高校では、ILCに関連した授業をしているようだ。科学の魅力を教えるのは大変結構だけれども、くれぐれもILC計画の実現のためではなく、本当に純粋な意味で「子どもたちのため」に教え、知的好奇心を刺激していただけたらと願っている。そうでなければ、ILC誘致のために「子どもをだしに使っている」と言われても仕方ない。

=============================================

家 泰弘(いえ・やすひろ) 1951年、京都府生まれ。1979年、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了後、同大物性研究所助手。米国ベル研究所研究員、IBMワトソン研究所客員研究員などを経て、2008年東大物性研究所長。この間、日本学術会議副会長、日本物理学会会長なども歴任した。2015年に東大を早期退職し、同年から独立行政法人日本学術振興会理事。2年後に日本で開催する「国際物理オリンピック」の実行委員長も務める。国立天文台名誉教授で次世代超大型望遠鏡(TMT)計画に携わっている家正則氏は実兄。千葉県柏市在住、68歳。

=============================================

※1…ILCにおいて、加速器を含めた全長約30キロ規模の施設で得られる衝突エネルギーを「500GeV(ジェブ)」、同20キロの規模では「250GeV」という専門的な数値と単位によって表現する。

「eV(イーブイ)」は「電子ボルト」という物理学の単位で、「1個の電子が1ボルトの電圧で加速されたときに与えられるエネルギー」という意味。「G(ギガ)」は「10億」という意味で、桁数の大きな数字を簡略化して表すのに用いる接頭辞の一つ。500Gは500の10億倍。「GeV」を「ギガ・イーブイ」ではなく「ジェブ」と発音するのが習慣化されている。

インタビューで家氏も「500GeV」「250GeV」と話していたが、この記事では施設全長のほうが一般的に認識しやすいと判断し、30キロ、20キロと表記する。

※2…SSC(超電導超大型衝突型加速器)計画とは1980年代から1990年台初頭にかけ、米国テキサス州ダラス南部のワクサハチーで進められた素粒子実験施設のプロジェクト。全長87キロの円形加速器を地下に設置し、陽子ビームを衝突させる実験が計画され、当時はヒッグス粒子発見の期待も高まった。

しかし、1993年に両院協議会で中止が決定。中止に至った理由は▽グリーン・サイト(まっさらな土地)を選んだ▽研究所経営や所長人選などにおける数々のミス▽加速器の設計変更――などが要因となり、大幅なコスト増や人材確保が思うように進まない事態を引き起こしたとされる。中止時点で主トンネルの掘削は全体の27%に当たる23.7キロまで進んでいた。

SSCの失敗は、大型科学施設計画を検討する上での「教訓」と位置付ける研究者は少なくない。米国の物理学者スタンリー・ウォシッキー氏はSSCに関するリポートで▽新研究所をグリーン・サイトに建設するのは想像以上に難しく、既存研究所の枠内で進めることが格段に望ましい▽コストやスケジュール、社会利益などに関しての過剰な楽観視は大変な害となる▽プロジェクトの反対者に対して、たとえそれが事実から程遠い攻撃でも迅速に対処できる準備が必要――などと指摘している。

- 投稿者 :

- tanko 2020-1-1 5:50

昨年11月、金沢工業大学で開かれた「科学技術社会論学会」の年会。ILC誘致活動を巡る動向について、東京大学大学院学際情報学府修士課程の菅原風我さん(24)=水沢出身=らが登壇し、研究成果を発表した場だ。学会長を務める東京工業大学の調麻佐志教授は、水俣病を例に科学技術と地域社会の間に生じた問題を示しながら、一つのプロジェクトや事象に対し、理系、文系問わず多様な学問からアプローチ、チェックすることがいかに重要か、強調している。

(聞き手=児玉直人)

写真=インタビューに応じた科学技術社会論学会長の調麻佐志氏

科学技術と社会の関係性

一つの事象理解 多様な見方必要

――学会の活動目的は

現代は科学技術と社会とが互いに影響し合う度合いが増えている。いい影響もあるが、悪い影響だと大問題だ。

科学技術と社会が関係する問題と向き合ったり、理論を考えたりするには、実にいろんな学問や分野が関係してくる。法学、心理学、経済学、近年はジェンダー(文化的・社会的に作り出された性の在り様)の話も、ものすごく重要に関係してくる。

ILCのようなプロジェクトでも、いろんな角度から見てあげないと、何が重要で、どんな課題が潜んでいるのかが見えてこない。

――多様な見方が必要になる理由を具体的に説明してほしい

例えば水俣病を考えるとき、公害の原因物質について、科学の分野でどのような議論があったかを知らなければいけない。一方で、水俣市はどういう自治体で、どんな経緯で公害を引き起こした企業が立地したのか。これらを知るには、当時の地域の歴史や経済などを振り返る必要がある。

社会学的な観点で言えば、地元の漁師の方々の社会的地位の把握も、ものすごく重要。犠牲になられたのは、漁師やその家族だけではなかったが、必ずしも周りの市民と漁業関係者とは友好的ではなかったらしい。水俣市は「企業城下町」であったというのが分かると、いろいろな背景、事情が見えてくる。裁判もあったので、裁判の仕組みや法解釈など、司法全般のことも知らないといけない。

このように、一つの公害事件を捉えるのにも、いろいろな学問の領域を取り入れて考えないと、「一体この問題は何なのか」が理解できなくなる。

私たちの学会がやっていることは、何も特別なことではない。研究事象に起きている科学技術と社会との問題に関心があるわけで、結果としていろんな分野の専門家が学会員として関わっている。

巨額伴う大型事業

問われる「意義」

――学会の観点からILC計画をどう見るか

東北に限らず、地方は本当に疲弊している。どの自治体も、何か目玉になるものに飛びつかざるを得ない状態になっている。ILC誘致も、実はそれに尽きると思う。経済効果はあると思うし、地元の建設会社などもそれなりに潤うと思う。

怖いのは、オリンピックの施設と似たようなことが起きる危険性がある。例えば道路を造ったが、日常生活で市民が使うには立派すぎるとか。完成後のメンテナンスはどうするのかとか。

インターナショナルスクールをつくるにしても、先生たちの雇用はどのように考えているのか……。こうしていろいろ考えていくと、経済効果が得られても、出ていく方も多いとなり、「期待したほどでもなかった」となるかもしれない。こういうものの予測は非常に難しい。

明らかに問題なのが、国の財政や科学技術政策予算にどんなインパクトを与えるかという点ではないか。別建て予算を検討しているとはいえ、結局は他の科学予算は削られると思う。意外にも、ILCに関係する素粒子物理学と近い分野の人たちから困惑の声が起きるだろう。つまり、どこからお金を削るかとなると、似たような分野からとなりかねない。

巨大な施設を造ることにより新発見が期待され、ノーベル賞につながるかもしれない。ただ、そのことにどれだけ意味があるのか、冷静に考えなくてはいけない。「すぐに社会の役に立たない研究」であっても、数千万円レベルであれば、このようなことは問われないかもしれない。しかし金額の単位が大きくなると、プロジェクトの意義はどうしても厳格に問われるだろう。

見直すべきは悪い意思疎通

互いの声 引き出す場を

――ILC候補地では放射性物質「トリチウム」(※3)の生成に強い懸念を抱く住民たちもいる

おそらく、住民説明の場でILC計画に携わっている研究者は「(放射性物質は)量的に知れているから」というような雰囲気の言い方をしているのではないか。

福島原発の時もそうだったが、東京での放射性物質の量も「知れている量」だった。しかし、住民の方々が求めているのはそういうものではない。少しでも「いやだ」と感じる人にとっては、数値や量がどうのではない。過去に起きたさまざまな事例も踏まえながら、事象と向き合っている。説明者側の姿勢も厳しく見ているはずだ。

リスク説明は、最初の段階でしっかり示すのが基本的なコミュニケーションのあるべき姿だ。ところが、この種の計画を推進する側は、積極的に言いたがらない。最初の段階ではいいことしか言わない。誰かに指摘されてようやく語り、説明会などを開くようになる。あげく「いや、あの程度の放射線量だから大したことない。安全です」といった感覚で話す。このような姿勢は、放射線の影響を気にする人たちにとっては、より一層不信感を高める要因になるのが目に見えている。一番よくないコミュニケーションの取り方だ。

ILC計画については、個人的には好意的に見てはいる。原則としてはメリットは大きい施設だと感じる。

だが、ILCに疑問を投げ掛ける人たちに対し、少しでもメリットを感じてもらえるやり方はあった気がする。「3・11」以降、科学や放射能への印象がまだ悪い地域となれば、なおさらだ。

推進する研究者たちも、意図的にリスクを隠そうとか、住民をだまそうとは思っていないはず。だが、彼らには「ILCが欲しい」という気持ちが根底にある。いい施設ができると、心の底から強く信じている。そのことが、結果として「不安や懸念を抱く人たちに寄り添う」という配慮を欠き、悪いコミュニケーションになってしまったのではと思う。

「原発ほどひどくない」「迷惑施設じゃない」からと言って、気を緩めていいわけではない。たとえ推進者側が「安全だ」と信じていても、地元との話し合いはちゃんとやらなければいけない。原発事故で見られた“失敗”を繰り返しているような気がする。

原発行政で問題になった手法は、市民への向き合い方が「パターナリズム(※4)」だった点。「お前らは意思決定にかかわるな」的な雰囲気だ。自治体などが誘致を歓迎し、キャンペーンを展開している点も似ている。

――ILC候補地で、多様な声を聞ける場はつくれるか

問題の本質はむしろ地域経済が落ち込む中で、巨大科学実験施設ができるというのは、地域社会にとってプラスなのか、マイナスなのかがポイントだと思う。

地域経済や都市計画の専門家が入ってきて話をしてみるという機会があればいいかもしれない。完全比較できる施設は国内にはないと思うが、他例で何が起きているか語ってもらうことも良いだろう。

当学会にはモデレーション(討論会などの司会進行)の専門家もいる。ILCを推進したい側、懸念する市民の側が各自の見解を示し、さらに相手側の声を互いに引き出すことができるかもしれない。そういう意味で、われわれの学会の専門性がILC誘致に関するところで、何かできるのではないかと思う。

=======================================

調 麻佐志(しらべ・まさし) 1965(昭和40)年、東京都生まれ。1989年東京大学理学部数学科卒。1995年東大大学院総合文化研究科満期退学後、信州大学人文学部で教壇に立つ。1998年博士(学術)。東京工業大学大学院理工学研究科助教授、東京農工大学大学教育センター准教授などを経て、2016年より東工大リベラルアーツ研究教育院教授。専門は科学計量学、科学技術社会論。共著に「研究評価・科学論のための科学計量学入門」(丸善出版)、「科学者に委ねてはいけないこと 科学から『生』をとりもどす」(岩波書店)など。54歳。

=======================================

※3…トリチウムとは水素と同じ化学的性質を持った放射性物質。一般的に知られる水素の原子核は陽子1個で成り立っているが、トリチウムは陽子1個と中性子2個で構成しており、「三重水素」とも呼ばれる。水素と違って不安定な状態にあり、エネルギーの低いベータ線(電子)を放出しヘリウムに変わる。

ILCでは衝突しなかった電子、陽電子のビームは最終的に「ビームダンプ」に到達する。ビームダンプ内部には約100トンの水が満たされており、ビームを水で吸収する際にトリチウムが発生する。

高エネルギー加速器研究機構のILC推進準備室によると、ビームダンプ内の水は河川等に排水せず、管理された装置室内で密閉された循環水として運用。保守作業等でも外部に排出せず、実験終了後はトリチウムが減るのを待つという(トリチウムの半減期は12.3年)。

トリチウム水を厳格に扱う必要がある最大の理由は、水や気体として人体に取り入れられて起きる「内部被ばく」の危険性があるため。北海道がんセンター名誉院長の西尾正道氏によると、代謝の過程で尿や汗として体外に排出される場合はさほど問題ないが、水素と同じ化学的性質上、細胞の核の中にも取り込まれるため、核内のDNAに放射線が当たり、細胞損傷が起きるという。「放射線の影響は基本的に被ばくした部位に現れる。エネルギーが低くても、細胞内の核に取り込まれ、そこで放射線を出し全エネルギーを放出するので影響が無いことはない」と指摘する。

※4…パターナリズム(paternalism)は父権主義、父権的温情主義などと訳される。強い立場の者が「弱い立場の者の利益になる」として、本人の意を問わず自分の考えを押し付けるといったやり方。医療・介護、教育、子育て、政治といった分野でもしばしば問題となる。

(聞き手=児玉直人)

写真=インタビューに応じた科学技術社会論学会長の調麻佐志氏

科学技術と社会の関係性

一つの事象理解 多様な見方必要

――学会の活動目的は

現代は科学技術と社会とが互いに影響し合う度合いが増えている。いい影響もあるが、悪い影響だと大問題だ。

科学技術と社会が関係する問題と向き合ったり、理論を考えたりするには、実にいろんな学問や分野が関係してくる。法学、心理学、経済学、近年はジェンダー(文化的・社会的に作り出された性の在り様)の話も、ものすごく重要に関係してくる。

ILCのようなプロジェクトでも、いろんな角度から見てあげないと、何が重要で、どんな課題が潜んでいるのかが見えてこない。

――多様な見方が必要になる理由を具体的に説明してほしい

例えば水俣病を考えるとき、公害の原因物質について、科学の分野でどのような議論があったかを知らなければいけない。一方で、水俣市はどういう自治体で、どんな経緯で公害を引き起こした企業が立地したのか。これらを知るには、当時の地域の歴史や経済などを振り返る必要がある。

社会学的な観点で言えば、地元の漁師の方々の社会的地位の把握も、ものすごく重要。犠牲になられたのは、漁師やその家族だけではなかったが、必ずしも周りの市民と漁業関係者とは友好的ではなかったらしい。水俣市は「企業城下町」であったというのが分かると、いろいろな背景、事情が見えてくる。裁判もあったので、裁判の仕組みや法解釈など、司法全般のことも知らないといけない。

このように、一つの公害事件を捉えるのにも、いろいろな学問の領域を取り入れて考えないと、「一体この問題は何なのか」が理解できなくなる。

私たちの学会がやっていることは、何も特別なことではない。研究事象に起きている科学技術と社会との問題に関心があるわけで、結果としていろんな分野の専門家が学会員として関わっている。

巨額伴う大型事業

問われる「意義」

――学会の観点からILC計画をどう見るか

東北に限らず、地方は本当に疲弊している。どの自治体も、何か目玉になるものに飛びつかざるを得ない状態になっている。ILC誘致も、実はそれに尽きると思う。経済効果はあると思うし、地元の建設会社などもそれなりに潤うと思う。

怖いのは、オリンピックの施設と似たようなことが起きる危険性がある。例えば道路を造ったが、日常生活で市民が使うには立派すぎるとか。完成後のメンテナンスはどうするのかとか。

インターナショナルスクールをつくるにしても、先生たちの雇用はどのように考えているのか……。こうしていろいろ考えていくと、経済効果が得られても、出ていく方も多いとなり、「期待したほどでもなかった」となるかもしれない。こういうものの予測は非常に難しい。

明らかに問題なのが、国の財政や科学技術政策予算にどんなインパクトを与えるかという点ではないか。別建て予算を検討しているとはいえ、結局は他の科学予算は削られると思う。意外にも、ILCに関係する素粒子物理学と近い分野の人たちから困惑の声が起きるだろう。つまり、どこからお金を削るかとなると、似たような分野からとなりかねない。

巨大な施設を造ることにより新発見が期待され、ノーベル賞につながるかもしれない。ただ、そのことにどれだけ意味があるのか、冷静に考えなくてはいけない。「すぐに社会の役に立たない研究」であっても、数千万円レベルであれば、このようなことは問われないかもしれない。しかし金額の単位が大きくなると、プロジェクトの意義はどうしても厳格に問われるだろう。

見直すべきは悪い意思疎通

互いの声 引き出す場を

――ILC候補地では放射性物質「トリチウム」(※3)の生成に強い懸念を抱く住民たちもいる

おそらく、住民説明の場でILC計画に携わっている研究者は「(放射性物質は)量的に知れているから」というような雰囲気の言い方をしているのではないか。

福島原発の時もそうだったが、東京での放射性物質の量も「知れている量」だった。しかし、住民の方々が求めているのはそういうものではない。少しでも「いやだ」と感じる人にとっては、数値や量がどうのではない。過去に起きたさまざまな事例も踏まえながら、事象と向き合っている。説明者側の姿勢も厳しく見ているはずだ。

リスク説明は、最初の段階でしっかり示すのが基本的なコミュニケーションのあるべき姿だ。ところが、この種の計画を推進する側は、積極的に言いたがらない。最初の段階ではいいことしか言わない。誰かに指摘されてようやく語り、説明会などを開くようになる。あげく「いや、あの程度の放射線量だから大したことない。安全です」といった感覚で話す。このような姿勢は、放射線の影響を気にする人たちにとっては、より一層不信感を高める要因になるのが目に見えている。一番よくないコミュニケーションの取り方だ。

ILC計画については、個人的には好意的に見てはいる。原則としてはメリットは大きい施設だと感じる。

だが、ILCに疑問を投げ掛ける人たちに対し、少しでもメリットを感じてもらえるやり方はあった気がする。「3・11」以降、科学や放射能への印象がまだ悪い地域となれば、なおさらだ。

推進する研究者たちも、意図的にリスクを隠そうとか、住民をだまそうとは思っていないはず。だが、彼らには「ILCが欲しい」という気持ちが根底にある。いい施設ができると、心の底から強く信じている。そのことが、結果として「不安や懸念を抱く人たちに寄り添う」という配慮を欠き、悪いコミュニケーションになってしまったのではと思う。

「原発ほどひどくない」「迷惑施設じゃない」からと言って、気を緩めていいわけではない。たとえ推進者側が「安全だ」と信じていても、地元との話し合いはちゃんとやらなければいけない。原発事故で見られた“失敗”を繰り返しているような気がする。

原発行政で問題になった手法は、市民への向き合い方が「パターナリズム(※4)」だった点。「お前らは意思決定にかかわるな」的な雰囲気だ。自治体などが誘致を歓迎し、キャンペーンを展開している点も似ている。

――ILC候補地で、多様な声を聞ける場はつくれるか

問題の本質はむしろ地域経済が落ち込む中で、巨大科学実験施設ができるというのは、地域社会にとってプラスなのか、マイナスなのかがポイントだと思う。

地域経済や都市計画の専門家が入ってきて話をしてみるという機会があればいいかもしれない。完全比較できる施設は国内にはないと思うが、他例で何が起きているか語ってもらうことも良いだろう。

当学会にはモデレーション(討論会などの司会進行)の専門家もいる。ILCを推進したい側、懸念する市民の側が各自の見解を示し、さらに相手側の声を互いに引き出すことができるかもしれない。そういう意味で、われわれの学会の専門性がILC誘致に関するところで、何かできるのではないかと思う。

=======================================

調 麻佐志(しらべ・まさし) 1965(昭和40)年、東京都生まれ。1989年東京大学理学部数学科卒。1995年東大大学院総合文化研究科満期退学後、信州大学人文学部で教壇に立つ。1998年博士(学術)。東京工業大学大学院理工学研究科助教授、東京農工大学大学教育センター准教授などを経て、2016年より東工大リベラルアーツ研究教育院教授。専門は科学計量学、科学技術社会論。共著に「研究評価・科学論のための科学計量学入門」(丸善出版)、「科学者に委ねてはいけないこと 科学から『生』をとりもどす」(岩波書店)など。54歳。

=======================================

※3…トリチウムとは水素と同じ化学的性質を持った放射性物質。一般的に知られる水素の原子核は陽子1個で成り立っているが、トリチウムは陽子1個と中性子2個で構成しており、「三重水素」とも呼ばれる。水素と違って不安定な状態にあり、エネルギーの低いベータ線(電子)を放出しヘリウムに変わる。

ILCでは衝突しなかった電子、陽電子のビームは最終的に「ビームダンプ」に到達する。ビームダンプ内部には約100トンの水が満たされており、ビームを水で吸収する際にトリチウムが発生する。

高エネルギー加速器研究機構のILC推進準備室によると、ビームダンプ内の水は河川等に排水せず、管理された装置室内で密閉された循環水として運用。保守作業等でも外部に排出せず、実験終了後はトリチウムが減るのを待つという(トリチウムの半減期は12.3年)。

トリチウム水を厳格に扱う必要がある最大の理由は、水や気体として人体に取り入れられて起きる「内部被ばく」の危険性があるため。北海道がんセンター名誉院長の西尾正道氏によると、代謝の過程で尿や汗として体外に排出される場合はさほど問題ないが、水素と同じ化学的性質上、細胞の核の中にも取り込まれるため、核内のDNAに放射線が当たり、細胞損傷が起きるという。「放射線の影響は基本的に被ばくした部位に現れる。エネルギーが低くても、細胞内の核に取り込まれ、そこで放射線を出し全エネルギーを放出するので影響が無いことはない」と指摘する。

※4…パターナリズム(paternalism)は父権主義、父権的温情主義などと訳される。強い立場の者が「弱い立場の者の利益になる」として、本人の意を問わず自分の考えを押し付けるといったやり方。医療・介護、教育、子育て、政治といった分野でもしばしば問題となる。

- 投稿者 :

- tanko 2020-1-1 5:40

【記者の目】

北上山地が有力候補地となっている壮大な大型科学プロジェクトであるILC。「標準理論を越えた物理の探求」を目指す素粒子物理学者らと、衰退する地域の活性化を図りたい東北の自治体や経済界は、お互いの力を利用して効果を得る「ウィン・ウィン」の関係を思い描いているであろう。

ILC計画の実現性や安全性を「疑う」という雰囲気は当初、候補地周辺地域ではあまり感じられなかった。計画に夢を描いた人は少なくない。

誘致運動は約10年にわたり継続されている。本県で語られるILC関連情報は、素粒子物理学者によるものが主体。慎重論を唱える他分野の研究者の見解は、学術会議や文科省有識者会議の現場では聞くことができたが、詳細が候補地の住民に届いているとは言いにくかった。

それゆえ、候補地周辺地域にはどうしても誘致にプラスとなる情報が多く飛び交う。慎重論が少ないことや、特に行政などの誘致関係者は推進派研究者を信用している向きもあり、「疑って見る」という姿勢は感じられない。

本来、行政側を監視する議会にあっても、共にILC誘致活動に動いている。誘致事業の妥当性を客観的にチェックする機能は、どれだけ働いているのか。疑問はぬぐえない。

誘致しようとしているプロジェクトのコストは巨額。施設本体は国際分担で賄われる部分もあるが、周辺の道路整備や住宅環境などについては、地元自治体が負担することになる。今回の家泰弘氏や調麻佐志氏のインタビューで共通して語られたように、巨額ゆえ多方面への影響が非常に大きく、慎重に厳格に対応しなければいけない。

家氏のインタビューを通じ、学術会議で審議された中身の一部分が明らかにされた。本来であれば、より早い段階で審議経過やそれを受けての関係者の見解を聞いたり、意見を交わしたりする公開フォーラムのような場が、候補地の地元でも設けられるべきだった。

県など関係自治体が誘致推進側に立っている以上、公平な議論の場は形成しにくい。家氏の言うように、学術会議や中立的議論の場として最適な関係学会の協力によって、多様な意見を聞き、良い意味の「疑う」を意識できる環境を形成してほしい。

ILCの誘致問題に限らず、少数意見を含めて多様な意見を尊重し、集約を図る過程が大切だ。次代を担う子どもたちが専門的な知識をに触れたり、誘致実現へ応援団の役割を求めたりするような出前授業も必要なのだろうが、同時に物事を決める手順や、議論を戦わせることを学ぶのも大切だと感じるのだ。

(児玉直人)

北上山地が有力候補地となっている壮大な大型科学プロジェクトであるILC。「標準理論を越えた物理の探求」を目指す素粒子物理学者らと、衰退する地域の活性化を図りたい東北の自治体や経済界は、お互いの力を利用して効果を得る「ウィン・ウィン」の関係を思い描いているであろう。

ILC計画の実現性や安全性を「疑う」という雰囲気は当初、候補地周辺地域ではあまり感じられなかった。計画に夢を描いた人は少なくない。

誘致運動は約10年にわたり継続されている。本県で語られるILC関連情報は、素粒子物理学者によるものが主体。慎重論を唱える他分野の研究者の見解は、学術会議や文科省有識者会議の現場では聞くことができたが、詳細が候補地の住民に届いているとは言いにくかった。

それゆえ、候補地周辺地域にはどうしても誘致にプラスとなる情報が多く飛び交う。慎重論が少ないことや、特に行政などの誘致関係者は推進派研究者を信用している向きもあり、「疑って見る」という姿勢は感じられない。

本来、行政側を監視する議会にあっても、共にILC誘致活動に動いている。誘致事業の妥当性を客観的にチェックする機能は、どれだけ働いているのか。疑問はぬぐえない。

誘致しようとしているプロジェクトのコストは巨額。施設本体は国際分担で賄われる部分もあるが、周辺の道路整備や住宅環境などについては、地元自治体が負担することになる。今回の家泰弘氏や調麻佐志氏のインタビューで共通して語られたように、巨額ゆえ多方面への影響が非常に大きく、慎重に厳格に対応しなければいけない。

家氏のインタビューを通じ、学術会議で審議された中身の一部分が明らかにされた。本来であれば、より早い段階で審議経過やそれを受けての関係者の見解を聞いたり、意見を交わしたりする公開フォーラムのような場が、候補地の地元でも設けられるべきだった。

県など関係自治体が誘致推進側に立っている以上、公平な議論の場は形成しにくい。家氏の言うように、学術会議や中立的議論の場として最適な関係学会の協力によって、多様な意見を聞き、良い意味の「疑う」を意識できる環境を形成してほしい。

ILCの誘致問題に限らず、少数意見を含めて多様な意見を尊重し、集約を図る過程が大切だ。次代を担う子どもたちが専門的な知識をに触れたり、誘致実現へ応援団の役割を求めたりするような出前授業も必要なのだろうが、同時に物事を決める手順や、議論を戦わせることを学ぶのも大切だと感じるのだ。

(児玉直人)

- 投稿者 :

- tanko 2019-12-25 15:20

写真=ILC関連の会合で発言する在りし日の千葉順成さん(右から2人目)2018年4月

日本時間の4月10日午後10時、世界一斉にブラックホールの画像が公開された。国立天文台水沢VLBI観測所の本間希樹所長は、最初の成果報告講演をしたい場所を水沢と決めていた。

「私たちが研究できるのは地域の皆さんのおかげ」

本間所長は地元との関係の大切さを常に意識していた。そんな思いと気さくな人柄が、ブラックホール菓子や鉄瓶といったグッズの誕生にもつながったのではないかと思う。

緯度観測所初代所長の木村栄博士も観測にいそしむ傍ら、地域にテニスや謡曲などの文化を広めたほか、幼稚園開設や女子学生の雇用などにも力を尽くした。

地域社会にとけこんで暮らしていた科学関係者。あまり知られていないかもしれないが、金ケ崎町三ケ尻の千葉順成さんもその一人だろう。東京理科大教授だった。

千葉教授を知る人の話によると、中学生のころから数学が得意で、先生に代わって同級生に分からないところを教えていたという。まるで「小先生」と呼ばれていた木村博士の少年時代と似ている。

退官後、郷里に戻ってきたときは、地元の会合や祭りにもよく顔を出していたというが、今年9月に亡くなられた。

先日、とある方から「国際物理オリンピック2022」と記されたパンフレットを頂いた。世界の高校生を対象とした国際的な科学のコンテストが2022(令和4)年、日本で開かれる。パンフレットに挟まれた組織委員名簿に「名誉委員 千葉順成」と記されていた。

ノーベル賞受賞者の小林誠さんを委員長に、学術界のそうそうたる顔ぶれが名を連ねる中、生前の千葉さんは委員の一人だったようだ。

国際リニアコライダー(ILC)に関する見解をうかがいに自宅にお邪魔した際には、気さくに話をしてくれた。科学と地域社会、人材育成などさまざまな話をもっと聞けたのにと、今はただ悔やまれてならない。

(児玉直人)

- 投稿者 :

- tanko 2019-12-21 15:10

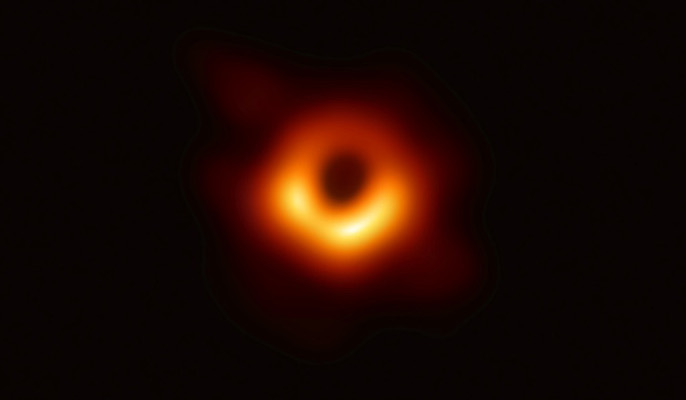

写真=国際研究プロジェクトが公表したブラックホールの画像。米サイエンス誌が今年を象徴する研究成果に選んだ(C)EHT Collaboration

アメリカの科学誌「サイエンス」は、今年最も際立った研究成果に贈られる「ブレークスルー・オブ・ザ・イヤー(今年の大発見)」に、人類初となるブラックホールの撮影成功を選んだ。国立天文台水沢VLBI観測所の本間希樹所長をはじめ、同観測所の研究員らがプロジェクトに参加したことで国内でも大きな関心を集めた偉業があらためて評価された。

「ブレークスルー・オブ・ザ・イヤー」は、その年の最も発展的な研究成果に与えられる賞で、1989年に創設された。生物学や物理学など幅広い科学分野の中から選ばれる。

ブラックホール撮影に挑んだのは、天文学者らによる国際研究プロジェクト「イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)」。研究者約200人の構成員のうち、日本の研究機関に所属しているメンバーは14人で、本間所長をはじめ5人が水沢VLBI観測所の本拠地である国立天文台水沢キャンパス=水沢星ガ丘町=に勤務している。さらに本間所長は、日本チームの代表として研究成功に貢献した。

北南米大陸とヨーロッパ、南極、ハワイに点在する電波望遠鏡8基を連動させて実施。日本時間の今年4月10日夜に世界一斉に撮影画像が公表された。東京での記者会見に臨んだ本間所長は「これが人類が初めて目にしたブラックホールの姿」とアピール。その後、天文学者のみならず一般市民にもブラックホールの話題は浸透し、VLBI観測所の地元、水沢ではブラックホールをイメージした菓子や南部鉄器などが販売されるなど、話題づくりにも寄与している。

本間所長は「世界的にも権威のある科学専門誌にこのような形で評価されたことは、非常に誇らしいし励みにもなる。あらゆる科学分野を見渡しても『今年の話題はこれだ』というメッセージが込められているような気がする」と話している。

- 投稿者 :

- tanko 2019-12-18 15:10

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は17日、来年3月から開始する、東京五輪聖火リレーのルートや一部ランナーを公表した。胆江2市町を含む県南地域では同6月19日に実施。奥州市内は国立天文台水沢VLBI観測所の20メートル電波望遠鏡前をスタート、水沢大手町の後藤新平記念館(後藤伯記念公民館)まで聖火をつなげる。その後、金ケ崎町では森山総合公園陸上競技場内と、トヨタ自動車東日本岩手工場駐車場の2カ所で実施する。同日は自治体が推薦・公募したランナーの内定者名も一部公表。人類初のブラックホール撮影に貢献した同観測所長の本間希樹さん(48)らが名を連ねた。

来年3月26日から始まる国内聖火リレーは、福島県楢葉町のトレーニング施設「Jヴィレッジ」を皮切りに、全国858市区町村を巡る。基本的に各自治体の名所や公共施設、スポンサー企業の関連施設などを発着する数キロから数百メートルの区間で実施。自治体内でのリレーが終わったら、次の自治体のスタート地点までは車で聖火を移送する。

本県のリレーは6月17日に雫石町立雫石中学校から始まる。沿岸部では三陸鉄道車両で聖火をリレーする特殊な方法も予定されている。

県南部は同19日に一関市から開始。奥州市は平泉町に次ぐ同日3番目の実施となる。天文台の電波望遠鏡前をスタートし、「天文台通り」から「大手通り」を経て、後藤新平記念館(後藤伯記念公民館)がゴールとなる。

奥州市でのリレーを終えた後、金ケ崎町西根森山の森山総合公園陸上競技場へ運ばれ、トラックを1周した後、競技場の外でリレーを終える。その後は、トヨタ東岩手工場構内へ運ばれ、工場敷地内の駐車場でリレーを行う。

聖火リレーは基本的に各自治体1区間での実施だが、同工場は自治体コースとは別枠で設けられている。町担当者は「一つの会場に多くの人を集めリレーを楽しんでもらうため、(森山総合公園の)陸上競技場をルートとした。隣接するトヨタ自動車東日本岩手工場でもリレーが行われることから、連携し一体となって盛り上げたい」と話している。

金ケ崎でのリレー後は北上市へと引き継がれ、同日中に盛岡市の盛岡八幡宮境内に到着し、本県分のリレーは終了。翌20日は宮城県気仙沼市で再開する。

ランナーの内定者も一部公表された。今回公表したのは、各都道府県の聖火リレー準備委員会が公募を受け付けた「公募ランナー」と、その土地ゆかりの著名人などを自治体などがピックアップした「PRランナー」。組織委に推薦し内定、公表同意が得られた人のみ。スポンサー企業が公募し推薦するランナーは含まれていない。各ランナーがどの地点を走るかは未定という。

本県公表分は52人。奥州市からは公募ランナーに大崎ミオさん(89)、PRランナーには本間さんが内定した。大崎さんは今回公表された本県ランナーの中では最高齢だ。組織委では現在もランナーを選定中で、金ケ崎町などは後日公表される見通しという。

本県を走行する主な著名人は、小林陵侑さん(スキージャンプ選手)、苫米地美智子さん(カーリング選手)、のんさん(女優)、高田延彦さん(元プロレスラー)、武田早雲さん(書道家)、岩渕麗楽さん(スノーボード選手)、錦木徹也さん(力士)、八重樫東さん(プロボクサー)ら。

来年3月26日から始まる国内聖火リレーは、福島県楢葉町のトレーニング施設「Jヴィレッジ」を皮切りに、全国858市区町村を巡る。基本的に各自治体の名所や公共施設、スポンサー企業の関連施設などを発着する数キロから数百メートルの区間で実施。自治体内でのリレーが終わったら、次の自治体のスタート地点までは車で聖火を移送する。

本県のリレーは6月17日に雫石町立雫石中学校から始まる。沿岸部では三陸鉄道車両で聖火をリレーする特殊な方法も予定されている。

県南部は同19日に一関市から開始。奥州市は平泉町に次ぐ同日3番目の実施となる。天文台の電波望遠鏡前をスタートし、「天文台通り」から「大手通り」を経て、後藤新平記念館(後藤伯記念公民館)がゴールとなる。

奥州市でのリレーを終えた後、金ケ崎町西根森山の森山総合公園陸上競技場へ運ばれ、トラックを1周した後、競技場の外でリレーを終える。その後は、トヨタ東岩手工場構内へ運ばれ、工場敷地内の駐車場でリレーを行う。

聖火リレーは基本的に各自治体1区間での実施だが、同工場は自治体コースとは別枠で設けられている。町担当者は「一つの会場に多くの人を集めリレーを楽しんでもらうため、(森山総合公園の)陸上競技場をルートとした。隣接するトヨタ自動車東日本岩手工場でもリレーが行われることから、連携し一体となって盛り上げたい」と話している。

金ケ崎でのリレー後は北上市へと引き継がれ、同日中に盛岡市の盛岡八幡宮境内に到着し、本県分のリレーは終了。翌20日は宮城県気仙沼市で再開する。

ランナーの内定者も一部公表された。今回公表したのは、各都道府県の聖火リレー準備委員会が公募を受け付けた「公募ランナー」と、その土地ゆかりの著名人などを自治体などがピックアップした「PRランナー」。組織委に推薦し内定、公表同意が得られた人のみ。スポンサー企業が公募し推薦するランナーは含まれていない。各ランナーがどの地点を走るかは未定という。

本県公表分は52人。奥州市からは公募ランナーに大崎ミオさん(89)、PRランナーには本間さんが内定した。大崎さんは今回公表された本県ランナーの中では最高齢だ。組織委では現在もランナーを選定中で、金ケ崎町などは後日公表される見通しという。

本県を走行する主な著名人は、小林陵侑さん(スキージャンプ選手)、苫米地美智子さん(カーリング選手)、のんさん(女優)、高田延彦さん(元プロレスラー)、武田早雲さん(書道家)、岩渕麗楽さん(スノーボード選手)、錦木徹也さん(力士)、八重樫東さん(プロボクサー)ら。

- 投稿者 :

- tanko 2019-12-16 15:10

写真=国立天文台水沢で行っている研究を披露する小久保英一郎・天文シミュレーションプロジェクト長

国立天文台水沢創立120周年記念の市民向け講演会「120年目の最新宇宙研究」は15日、水沢佐倉河の市文化会館(Zホール)で行われた。人類史上初のブラックホール撮影に成功した本間希樹所長ら水沢の地で最先端の研究を進める4人が登壇し、120年の歩みを振り返りながら地域に支えられて結果につなげてきた研究の最新を披露した。

旧水沢緯度観測所を前身とする国立天文台水沢の創立120周年記念事業の一環として、地域の理解と支援を受けながら研究を進めてこられた感謝を伝えようと開催。市民ら約370人が聴講した。

登壇したのは▽本間希樹・水沢VLBI観測所長▽竝木則行・RISE月惑星探査プロジェクト長▽小久保英一郎・天文シミュレーションプロジェクト長▽馬場幸栄・一橋大学社会科学古典資料センター助教――の4人。家族連れの参加もあり、4人の研究者たちが最先端研究を分かりやすく伝えた。

旧水沢緯度観測所の歴史を振り返りながら、国立天文台水沢で行っている研究を披露した本間所長。同天文台敷地内にある直径20メートルの電波望遠鏡「VERA」は、観測能力を人間の視力に例えると「10万」に相当することや、水沢含め国内4基の望遠鏡を組み合わせて研究を進めている点などを紹介した。

本間所長も参加しブラックホール撮影に成功した国際研究プロジェクト「イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)」では、海外の8基の望遠鏡を連動することで、視力300万に上昇させてブラックホールを捉え、人類史に残る偉業を達成した。「ブラックホールの研究はまだまだ続く。国際協力しながら、次の120年に向かって研究を続けたい」と決意を新たにした。

小久保プロジェクト長は、同天文台が天文学専用に運用しているスーパーコンピューター(スパコン)「アテルイ?」の仕組みを解説。アテルイ?は天文学専用としては世界最速の計算処理能力を誇り、4万200のコアを総動員して宇宙が誕生し現在に至るまでという世界最大規模の計算の一つにも取り組んでいる。

「ブラックホール撮影成功の裏側にはアテルイ?の計算もあった」と明かした小久保プロジェクト長。「望遠鏡では見えない宇宙の謎を解き明かすため、物理の法則を使ってシミュレーションするのがアテルイ?の役割」と解説した。