- 投稿者 :

- tanko 2021-5-13 13:20

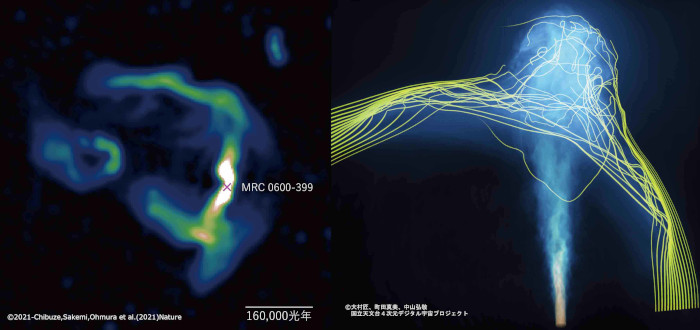

左は、観測で得られた直角に折れ曲がるジェットの様子。右は、ジェットが磁場の影響を受け折れ曲がった様子をアテルイ?で処理し再現した画像で、実際には見えない磁力線を黄色い線で示している(国立天文台など提供)

国立天文台や南アフリカのノースウエスト大学の天文学者らによる国際研究チームはこのほど、ブラックホール(BH)から噴出されるプラズマ粒子「ジェット」が、左右両方向に直角に折れ曲がる現象を初めてとらえた。さらに、同天文台水沢キャンパス=水沢星ガ丘町=にあるスーパーコンピューター「アテルイ」を使った検証の結果、折れ曲がる理由が磁力が及ぶ空間「磁場」によるものであることも判明した。(児玉直人)

研究チームが観測対象としたのは、地球から6.4億光年(1光年=約9.5兆km)離れた銀河団「エイベル3376」。オリオン座の南側に見える「はと座」の方向に位置する。

銀河団は、数十から数千個ほどの銀河の集合体。エイベル3376では、大小二つの銀河団の衝突が起きている。小さい銀河団の中にある銀河の中心部に、今回観測したジェットを噴出している巨大BHがある。

BHのジェットは、上下両方向に一直線に噴出されるのが一般的。しかし今回観測したジェットは、上下とも途中で左右に折れ曲がる奇妙な姿を見せていた。南アフリカ天文台の電波干渉計「MeerKAT(ミーアキャット)」を使用し観測したところ、大きい銀河団と小さい銀河団の衝突境界面(コールドフロント)に沿って、ジェットが折れ曲がっていることが分かった。

研究チームは、境界面に沿って生じている磁場がジェットの直進運動を妨げていると考察。天文学専用スパコン「アテルイ?」によってシミュレーションしたところ、考察通りの現象が再現でき、地場によって曲げられたことを強く示唆した。ジェットの姿をとらえることで、直接観測が難しい銀河団の磁場構造を間接的に知る新手法を得ることにもなった。

一連の研究成果は今月6日、英国の科学雑誌『ネイチャー』に掲載された。

水沢運用のVERA、ノウハウや人材のつながりに期待

今回の観測に使用したMeerKATは、南アフリカのカルー砂漠に直径13.5mの電波望遠鏡(パラボラアンテナ)を8kmの範囲に64台設置している。これらを連動させることで、直径8kmの電波望遠鏡と同等の性能を発揮する。名称は、砂漠地帯などに生息する動物「ミーアキャット」にあやかった。

MeerKATの仕組みは、国立天文台水沢VLBI観測所(本間希樹所長)が運用する天文広域精測望遠鏡(VERA)とほぼ同じ。南アフリカとオーストラリアに建設される電波望遠鏡観測網「スクエア・キロメートル・アレイ(SKA)」の試作機的な存在だ。同観測網には水沢のVERAが「科学技術に貢献する観測装置」として公式認定を受けている。VERAで得られたノウハウが、新たな国際プロジェクトに生かされる。

技術だけでなく、人材面での貢献も大きい。今回の研究をリードした一人、ノースウエスト大学(南アフリカ)のジェームズ・チブエゼ准教授は、鹿児島大学でVERAを用いた研究を行い博士号を取得している。水沢VLBI観測所の赤堀卓也・特任研究員(41)=同天文台三鷹キャンパス勤務=は「日本と南アフリカの研究者間の連携は地理的にも難しいこともあったが、うまくいった。VERAからSKAへと人のつながりもできてうれしい」とコメントしている。