Z項は「ξ項」だった(Zの栄光永遠に? 木村栄博士生誕150年)

- 投稿者 :

- tanko 2020-10-27 13:40

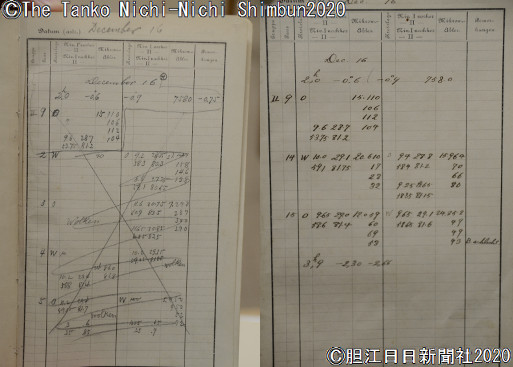

写真=大きく「×」印が書かれた観測野帳(左)と、きれいに清書された観測野帳(右)

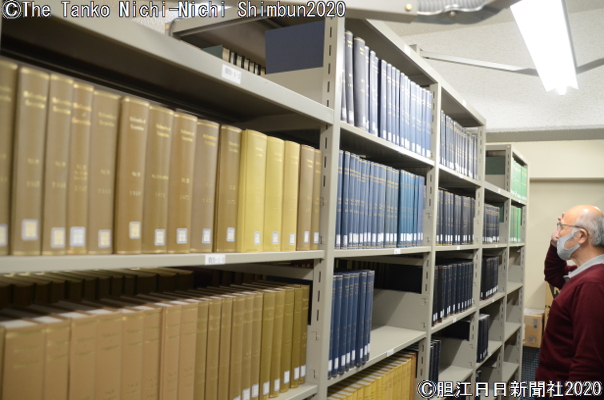

国立天文台水沢VLBI観測所の敷地内には、緯度観測所開所当時の観測記録や天文学に関する国内外の専門書などを保管する図書館がある。一般には公開していないが、VLBI観測所の亀谷收助教が特別に案内してくれた。

亀谷助教が最初に見せてくれたのは、黒い表紙の冊子。観測時のデータを記録した観測野帳の原物だ。

その一冊の最初のページには「Dec.16」とあり、観測データの数字がきれいに記されている。もう一つ、別な野帳には「December 16」と筆記体で記され、同様の数字が並んでいるが、最初の野帳のように整った書き込みではない。記載事項を訂正するかのような線が乱雑に引かれ、さらに大きく「×」と書いてある。

Decemberは英語で12月。Dec.はその略記。「12月16日とは1899年、明治32年の12月16のことで、木村栄博士が水沢での観測を最初に行った日です」と亀谷助教。「おそらく、観測現場で書き込んだものを後で清書したんでしょう」と語る。木村榮記念館では、整った数字が並ぶ清書された方のコピーを公開している。

写真=国内外の論文集や書籍がぎっしり並ぶ水沢VLBI観測所の図書館

真冬の水沢で始まった緯度観測。地球の自転軸のふらつき(極運動)によって生じる緯度変化を詳細に研究するのが目的だった。ところが観測開始からしばらくして、ドイツの中央局から「水沢の観測結果は誤差が大きい」と指摘を受けた。

その指摘内容は論文にまとめられ、1901年7月、ドイツの専門雑誌『アストロノミシェ・ナハリヒテン(Astronomische Nachrichten)』に掲載された。同雑誌は天文学分野初の国際学術雑誌で、創刊から約200年たった現在も発刊され続けている。

論文を書いたのは、中央局長だったカール・テオドール・アルブレヒト(1843〜1915)。当時の雑誌が図書館に保管されている。「水沢の全観測結果は他の観測局の結果とほとんど一致しておらず、この観測所の外乱が原因だと疑う余地はありません」などと記されている。

指摘を受けた木村博士は、悩みながらも研究を続けた。その結果、全ての観測地点で季節により緯度が大きくなったり、小さくなったりしているのに気付いた。当初「Δφ = x cosλ + y sinλ」と表されていた緯度変化を表す式に、木村博士は謎の緯度変化を示す値(項)を加えた。すると誤差は小さくなった。

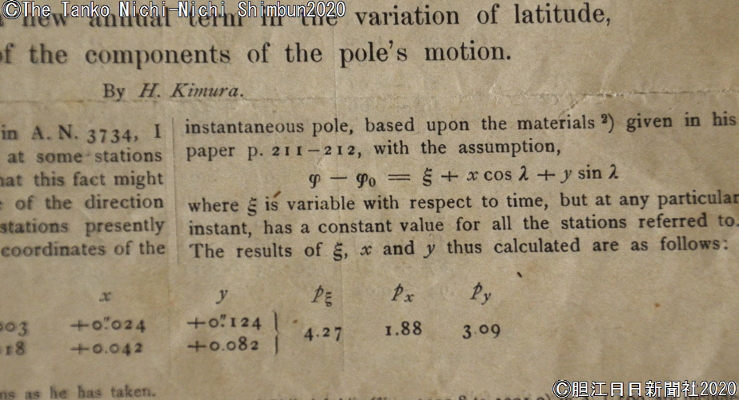

その加えた項が「Z項」なのだが、最初から「Z」と記されていたわけではない。木村博士は、科学や数学で「未知数」を表すのに用いるギリシャ文字「ξ(グザイ)」を当てていた。

アルブレヒトの指摘が雑誌に掲載された約半年後の1902年1月、木村博士は『アストロノミシェ・ナハリヒテン』などに、いわゆる「Z項の発見」に関する論文を発表した。記載された式は「φ − φ0 = ξ + x cosλ + y sinλ」となっているが、ほどなくして「Δφ = x cosλ + y sinλ + Z」の式が使われるようになった。

写真=ドイツの専門雑誌に掲載された木村栄博士の論文。謎の緯度変化を示す項には当初「Z」ではなく「ξ」を使っていた

水沢VLBI観測所の名前を一躍有名した「ブラックホール」は、かつて「崩壊した星」を意味する「collapsar(コラプサー)」などと呼ばれていたという。今、それを知る人は天文学によほど詳しい人ぐらいではないだろうか。

ギリシャ文字の「ξ」は、「グザイ」のほか「クサイ」「クシー」とも発音するという。現在、水沢地域の至る所で、木村博士の功績にあやかり「Z」の名がついた施設や組織を目にするが、もし「ξ」のままだったら……。

※…新聞表記では、木村の名前は常用漢字の「栄」を使用していますが、記念館の正式名称は旧漢字の「榮」を使用しています。

トラックバックpingアドレス http://ilc.tankonews.jp/modules/d3blog/tb.php/985

参照元

- keyXmSK94jfdsjugerhjg2023-10-21 21:16

- ......more