宇宙誕生の謎解き“時短”で効率よく(国立天文台と統数研など、アテルイ?使い新手法)

- 投稿者 :

- tanko 2021-2-23 12:20

国立天文台と統計数理研究所(統数研)などの研究者チームは、同天文台水沢キャンパス=水沢星ガ丘町=に設置しているスーパーコンピューター「アテルイ?」を使い、宇宙のごく初期の様子を探る新手法を開発。この方法を活用すれば、宇宙の始まりを検証する作業時間が大幅に短縮できるという。(児玉直人)

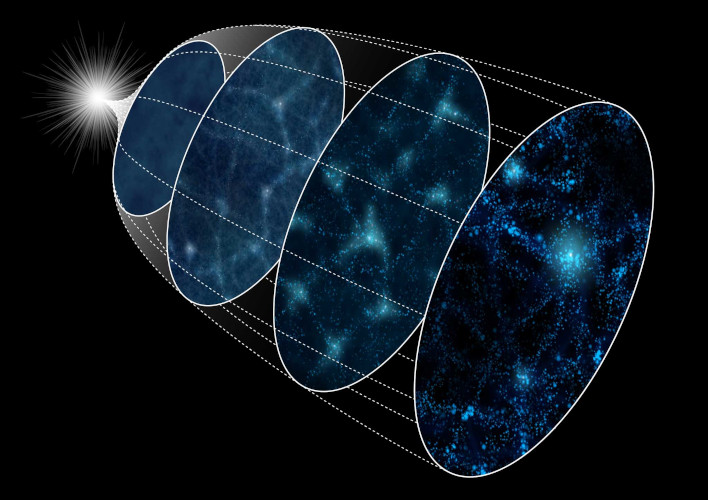

再構築法により宇宙の始まりを解析する研究のイメージ図。右手前は現在の宇宙に分布する銀河の姿で、左奥に行くほど過去の宇宙の姿=(C)統計数理研究所

研究チームが考案した手法は、「再構築法」と呼ばれる方法を利用。1980年代に別目的の研究のために考えられてきたが、宇宙誕生にまつわる理論の検証に見合った精度が得られるのか、明らかになっていなかった。

今回の研究により、再構築法が宇宙の過去を知るのに十分に活用できる点が証明された。従来手法では、より多くの観測データが必要とされていたが、再構築法を用いれば、必要な観測データは10分の1程度で済む。これは「観測時間が10分の1に減る」という意味にもなり、観測や研究に費やす時間、経費の抑制にもつながる。

再構築法の精度を確かめるため、研究チームは仮想的な「初期の銀河分布」のデータを4000種類用意。天体同士の重力作用などを反映させたシミュレーションにより、「現在の銀河分布」に進化させたデータを作成した。続いて「現在の銀河分布」のデータに再構築法を施し、「初期の銀河分布」の状態まで時間を逆戻しするシミュレーションを実施。一連のシミュレーションに用いたのが、天文学専用スパコン「アテルイ?」。シミュレーション前後のデータを比較すると、非常によく似た性質が得られた。

宇宙誕生を解明する研究には、宇宙に直接行く探査や天体観測、北上山地に誘致しようとしている実験施設「国際リニアコライダー(ILC)」のように、人工的に宇宙誕生時に近い環境をつくり、検証する方法などがある。ただ、現状の技術で得られる成果や予算的な面などから、いずれの手法にも一長一短がある。

日本の基礎科学研究は厳しい財政事情などを背景に、低コストや効率性を意識した質の高い研究成果が求められている。既存装置を有効活用した今回の成果は、効率的手法の好例として注目が集まりそうだ。研究を主導した同天文台の白崎正人助教(33)=統数研出向=は「効率的に宇宙誕生の謎を検証できる“時短テクニック”を手にしたようなもの」と意義を強調している。

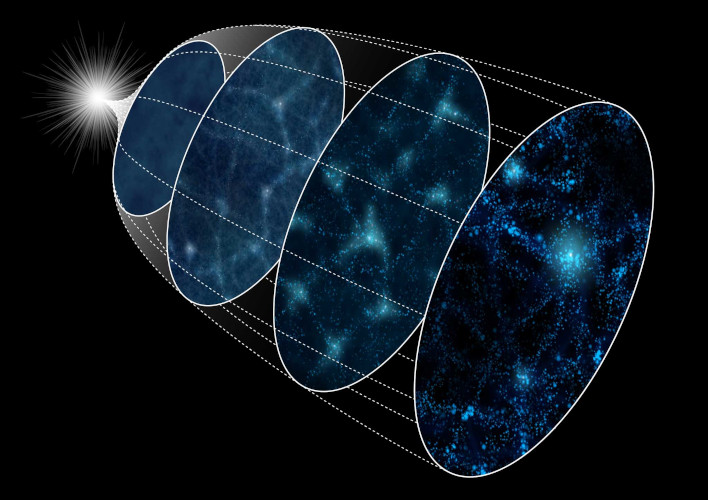

再構築法により宇宙の始まりを解析する研究のイメージ図。右手前は現在の宇宙に分布する銀河の姿で、左奥に行くほど過去の宇宙の姿=(C)統計数理研究所

研究チームが考案した手法は、「再構築法」と呼ばれる方法を利用。1980年代に別目的の研究のために考えられてきたが、宇宙誕生にまつわる理論の検証に見合った精度が得られるのか、明らかになっていなかった。

今回の研究により、再構築法が宇宙の過去を知るのに十分に活用できる点が証明された。従来手法では、より多くの観測データが必要とされていたが、再構築法を用いれば、必要な観測データは10分の1程度で済む。これは「観測時間が10分の1に減る」という意味にもなり、観測や研究に費やす時間、経費の抑制にもつながる。

再構築法の精度を確かめるため、研究チームは仮想的な「初期の銀河分布」のデータを4000種類用意。天体同士の重力作用などを反映させたシミュレーションにより、「現在の銀河分布」に進化させたデータを作成した。続いて「現在の銀河分布」のデータに再構築法を施し、「初期の銀河分布」の状態まで時間を逆戻しするシミュレーションを実施。一連のシミュレーションに用いたのが、天文学専用スパコン「アテルイ?」。シミュレーション前後のデータを比較すると、非常によく似た性質が得られた。

宇宙誕生を解明する研究には、宇宙に直接行く探査や天体観測、北上山地に誘致しようとしている実験施設「国際リニアコライダー(ILC)」のように、人工的に宇宙誕生時に近い環境をつくり、検証する方法などがある。ただ、現状の技術で得られる成果や予算的な面などから、いずれの手法にも一長一短がある。

日本の基礎科学研究は厳しい財政事情などを背景に、低コストや効率性を意識した質の高い研究成果が求められている。既存装置を有効活用した今回の成果は、効率的手法の好例として注目が集まりそうだ。研究を主導した同天文台の白崎正人助教(33)=統数研出向=は「効率的に宇宙誕生の謎を検証できる“時短テクニック”を手にしたようなもの」と意義を強調している。